- 大動脈の動脈硬化

(大動脈瘤と大動脈解離) - 大動脈瘤

- 大動脈解離

- 大動脈瘤と大動脈解離の違い

- 大動脈瘤と大動脈解離の検査方法

- 大動脈瘤と大動脈解離の治療方法

- 手術後にはリハビリテーションを心がけましょう

大動脈の動脈硬化

(大動脈瘤と大動脈解離)

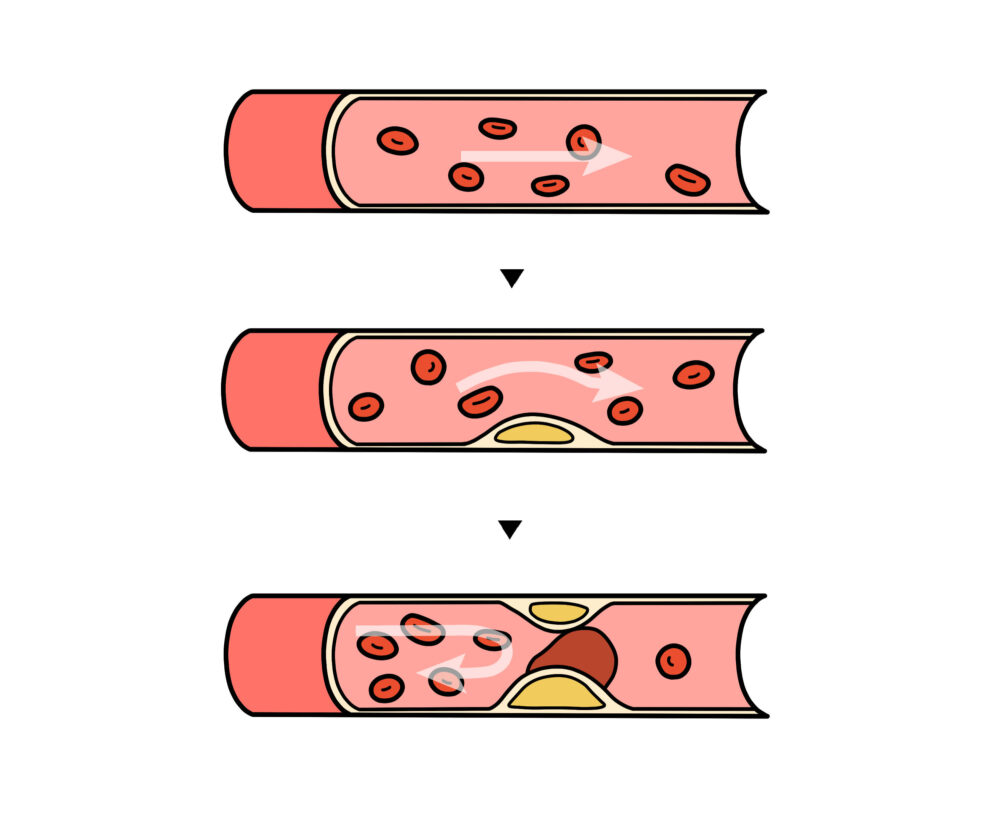

動脈硬化は、加齢、生活習慣病などを原因として、血管が硬くもろくなる現象を指します。動脈硬化は、全身の血管で進行します。

動脈硬化は、加齢、生活習慣病などを原因として、血管が硬くもろくなる現象を指します。動脈硬化は、全身の血管で進行します。

そしてこの動脈硬化が、心臓から送り出された血液が最初に通る「大動脈」という太い血管で進行することで発生するのが、「大動脈瘤」や「大動脈解離」です。

大動脈瘤

大動脈瘤とは、その名の通り、大動脈が瘤のように膨らんだ状態を指します。

大動脈瘤とは、その名の通り、大動脈が瘤のように膨らんだ状態を指します。

大動脈の直径が通常の1.5倍になると大動脈瘤と診断されます。ほとんど症状なく進行しますが、破裂すると命に関わる危険な状態となります。そのため、直径が通常の2倍になると、治療(手術)が必要になります。

患者数は50代から増え始め、70代でピークを迎えます。

大動脈瘤の症状

通常、自覚症状はほとんどありません。破裂するまで無症状であるケースも少なくありません。

ただし、瘤が大きくなり周りの組織を圧迫するようになると、以下のような症状が現れることがあります。

- 咳

- 喘鳴(ゼイゼイ、ヒューヒューという呼吸)

- 呼吸困難

- 胸のつかえる感じ

- 飲み込みづらさ

- 血痰、喀血

- 突然の激しい胸痛・腹痛(破裂時)

大動脈瘤の原因

先述の通り、大動脈瘤の原因は動脈硬化にあります。

動脈硬化は、糖尿病・高血圧症・脂質異常症といった生活習慣病や生活習慣の乱れ、加齢などによって進行していきます。

その他、少数の症例では外傷、大動脈炎、マルファン症候群などの遺伝的疾患、梅毒などが原因になって起こります。

大動脈瘤の種類

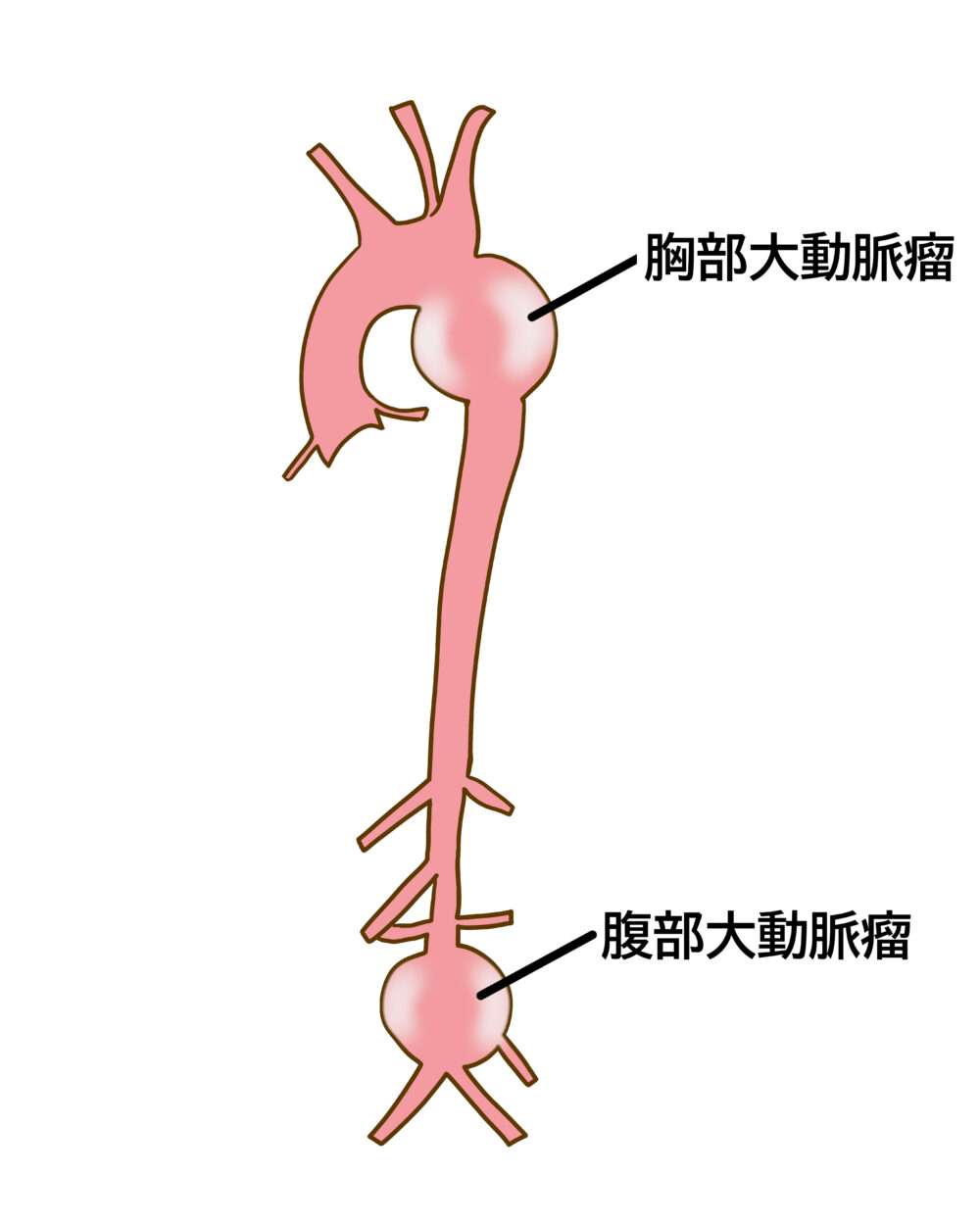

大動脈瘤は、その瘤ができた部位に応じて、胸部大動脈瘤と腹部大動脈瘤に分けられます。また胸部・腹部に連続して瘤が発生した場合には、胸腹部大動脈瘤となります。

瘤ができた部位によって、大きくなった時に圧迫される組織、および現れる症状も異なります。

大動脈解離

大動脈は内膜・中膜・外膜という3つの層で構成されています。

大動脈は内膜・中膜・外膜という3つの層で構成されています。

このうちの中膜が何らかの原因によって裂け(解離)、血液が流れ込むことで2つの通り道ができてしまうのが、大動脈瘤解離です。

発症時には胸や背中に激痛が走り、重大な合併症を起こしたり、命を落としてしまう危険があります。

発症しやすいのは70代ですが、40代、50代でも発症する可能性はあります。

大動脈解離の症状

大動脈瘤解離は基本的に、前触れなく発症します。そしてその際には、以下のような症状が見られます。

- 突然の胸、背中の強烈な痛み

- 痛みの腹、腰、脚などへの拡大

- 血圧低下、意識消失

- 下肢の麻痺

- 上肢の冷え

大動脈解離の原因

大動脈解離の原因は、動脈硬化およびその背景にある生活習慣病や生活習慣の乱れです。生活習慣病の中でも、特に高血圧症は、重大なリスク因子となります。

その他、マルファン症候群などの遺伝的な疾患なども、大動脈解離の原因となります。

大動脈解離の種類

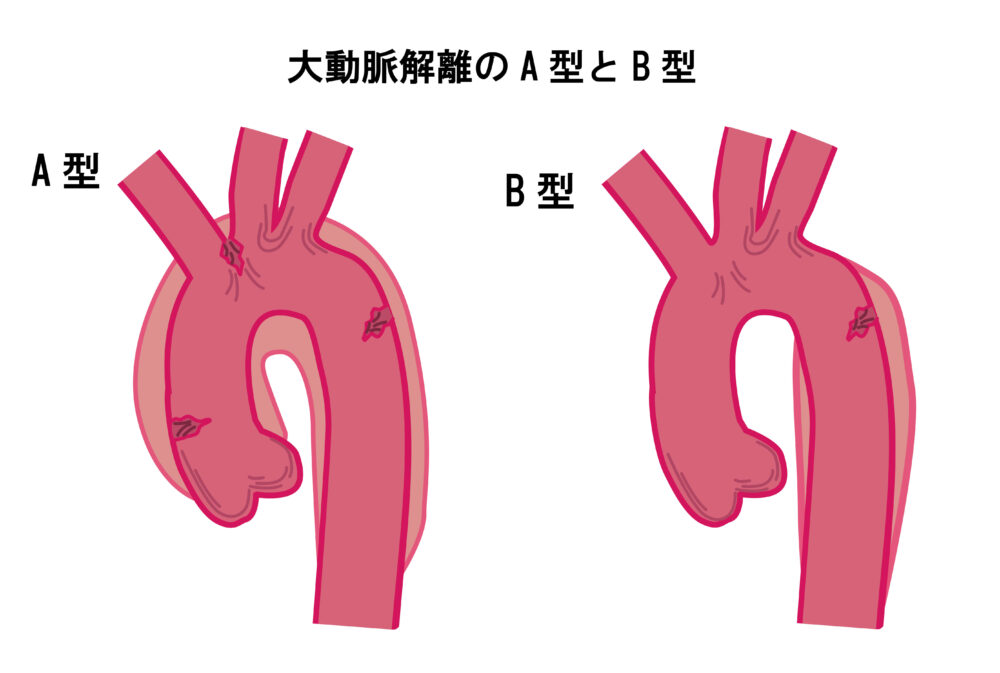

大動脈解離は、大動脈の避ける位置によって2つの種類に分けられます。

心臓を出てすぐの大動脈で発生するのが「スタンフォードA型」、背中の大動脈で発生するのが「スタンフォードB型」です。

A型の方が危険度が高く、緊急手術が必要になります。B型は薬物療法と絶対安静で済むことがありますが、破裂の兆候が見られる場合には緊急治療が必要になります。

突然胸や背中に激痛が

走ったら一刻も早く医療機関を受診してください

突然の胸や背中の激痛があった時には、すぐに、迷わず救急外来を受診してください。

文字通り、一刻を争う事態です。症状やその時の状態について、医師や救急救命士に伝え、適切な診断・治療を受けることが大切です。

ご本人から伝えるのが困難である場合には、ご家族など傍にいた人が付き添い、症状・状況をお伝えください。

大動脈瘤と大動脈解離の違い

分かりやすく言い換えると、大動脈瘤は「大動脈に瘤ができる病気」、大動脈解離は「大動脈が裂ける病気」となり、根本的に異なります。

ただ、大動脈解離の治療後は、大動脈瘤が脆弱になっています。そのため、以降は大動脈瘤が発生するリスクが高くなります。また、どちらも動脈硬化を原因として発症し、命に関わる病気という共通点もあります。

大動脈瘤と大動脈解離の

検査方法

大動脈瘤や大動脈解離が疑われる場合には、以下のような検査を行います。

大動脈瘤・大動脈解離のいずれの場合も、確定診断のためにはCT検査やMRI検査が必要になります。

胸部X線検査

大動脈瘤や大動脈解離により、胸部X線検査では大動脈の拡大が認められます。

心臓エコー検査

超音波検査による発見、合併症の確認も可能です。

大動脈解離の場合は、上行大動脈内に波状に動く血管壁が認められることもあります。

造影CT検査

造影剤を注入した上で、X線で撮影する検査です。

大動脈瘤の破裂のリスク、大動脈解離がA型なのかB型なのかの判断・閉塞の有無など、詳細な診断が可能です。

MRI検査

造影剤を使わず、被ばくなしで診断が可能です。

大動脈瘤の状態、大動脈解離の状態・範囲を正確に把握することができます。

大動脈瘤と大動脈解離の

治療方法

主に以下の治療を行います。手術が必要になった場合には、高次医療機関と連携します。

手術後は、当院の心臓リハビリテーション外来をご利用ください。

大動脈瘤の場合

破裂のリスクが低い場合には、生活習慣の改善により破裂の予防に努めながら、定期的に検査を行います。生活習慣の改善においては、塩分の摂り過ぎや暴飲暴食を避けること、適度な運動、禁煙などに加え、血圧が上がらないように注意することが大切になります。排便時のいきみを避ける(便秘にならない食生活を送る)、脱衣所や浴室を温めてからお風呂に入る、冬はしっかりと防寒するなどの対策を、医師から教わりましょう。

一方、破裂のリスクが高い場合には、大動脈瘤を人工血管に置き換える手術、ステントグラフト内挿術などを行います。

大動脈解離の場合

A型の場合は、緊急の開胸手術が行われます。

B型の場合には、血圧を下げたり痛みを緩和するなどの薬物療法を行います。ただし、破裂・血流障害がある場合、大動脈瘤ができた場合には、B型でも手術が行われることもあります。

近年では、手術よりも低侵襲のステントグラフト内挿術が行われるケースも増えています。

手術後には

リハビリテーションを

心がけましょう

手術後や退院後、早期に以前と同じように生活に戻るためには、リハビリテーションが重要になります。当院では、心疾患の手術後・退院後の方を対象とした、心臓リハビリテーション外来を開設しております。

医師、看護師、理学療法士、栄養士、ソーシャルワーカー、介護士・介護福祉士などが連携したチーム医療で、患者さんの健康と安心をお支えします。