頸椎の構造

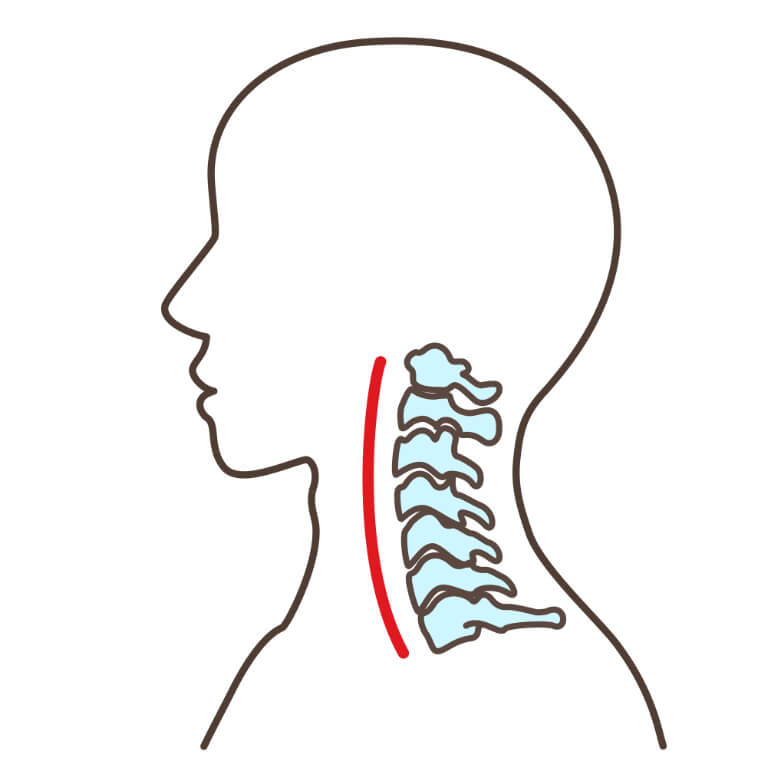

頸椎とは、いわゆる“首の骨”のことを指します。もう少し詳しく見ると、頸椎は7つの椎骨、そしてその間にある椎間板で構成されていることが分かります。そして頸椎の後方には、脳から伸びる重要な神経「脊髄」と、その通り道である「脊柱管」が存在します。

頸椎とは、いわゆる“首の骨”のことを指します。もう少し詳しく見ると、頸椎は7つの椎骨、そしてその間にある椎間板で構成されていることが分かります。そして頸椎の後方には、脳から伸びる重要な神経「脊髄」と、その通り道である「脊柱管」が存在します。

頸椎は、約5kgもある頭部を支えています。重さを分散させるため、横から見ると中央部がやや前方に出る形で弓なりになっています。

頸椎症とは

頸椎症とは、加齢に伴う椎間板の変性、骨の棘(骨棘)の形成、靭帯の肥厚などによって、神経が圧迫される病気です。

圧迫される神経によって、大きく以下のように分類されます。

頸椎症性脊髄症

脊柱管を通る「脊髄」が圧迫されて起こる頸椎症です。

痛みなどの症状が、多くは左右両側に現れます。

頸椎症性神経根症

脊髄から左右へと分岐する「神経根」が圧迫されて起こる頸椎症です。

痛みなどの症状が、主に左右どちらかの片側に現れます。

初期症状はある?

頸椎症の主な症状

初期症状として下記が挙げられます。

初期症状

- 首や肩の痛み

- 肩甲骨の痛み

- 肩こり

主な症状

- 手、腕の痛みやしびれ

- 握力低下

- 手先の細かい作業の困難

- 脚のしびれ

- 足裏の違和感

- 歩行障害

- 排尿障害、排便障害

頸椎症の原因

加齢に伴う椎間板の変性を主な原因として発症します。変性が進むと骨棘が形成され、靭帯も厚みを増します。こういった老化によって、脊髄や神経根が圧迫されるのです。その他、不良姿勢、首・肩の筋力低下なども、頸椎症の発症へと影響します。

加齢に伴う椎間板の変性を主な原因として発症します。変性が進むと骨棘が形成され、靭帯も厚みを増します。こういった老化によって、脊髄や神経根が圧迫されるのです。その他、不良姿勢、首・肩の筋力低下なども、頸椎症の発症へと影響します。

また日本人は欧米人と比べて脊柱管の幅が狭く、このために脊髄の圧迫も起こりやすいものと考えられます。

頸椎症の検査方法

頸椎症が疑われる場合には、主に以下のような検査を行います。

なお身体所見では、首を後方へ反らした時に痛みが強くなるかどうかを確認します(スパーリングテスト)。

レントゲン検査

頸椎の変性の有無について調べます。ただ、中年以降の方にはほとんど場合、変性が認められます。身体所見、MRI検査とあわせて診断することが大切です。

MRI検査

脊髄、神経根への圧迫の有無や程度を調べます。

頸椎症の治療方法

まずは保存療法を行い、十分な効果を得られない場合に手術を検討します。

保存療法

安静、痛み止めの内服、ブロック注射、カラーの装着などを行います。

痛みが落ち着いてからは、リハビリテーションも有効です。

手術療法

前方除圧固定術、椎弓形成術、後方除圧固定術などの中から、病態に合わせた術式が選択されます。

手術が必要になった場合には、すぐに高次医療機関へとご紹介いたします。

頸椎症に対する

リハビリテーション

姿勢訓練、肩関節まわりのストレッチ、マッサージ、筋力トレーニングなどを行います。これにより、可動域の回復、頸椎への負担軽減が期待できます。

姿勢訓練、肩関節まわりのストレッチ、マッサージ、筋力トレーニングなどを行います。これにより、可動域の回復、頸椎への負担軽減が期待できます。

手指の動きが低下している場合には、細かな動作機能を回復させる訓練も行います。

頸椎症を予防するには

頸椎症の予防のためには、以下のような対策が有効です。

姿勢の改善

背筋を伸ばし、首から腰にかけて、横から見た時の自然な曲線を維持できるよう努めましょう。

特にデスクワークをする時、手元の細かな作業をする時は、姿勢が悪くなりがちです。

適度な運動

適度な運動で全身の柔軟性と筋力の維持・向上を目指しましょう。

特に、首・肩を使うストレッチ・筋力トレーニングがおすすめです。

環境を整える

机や椅子、ベッド、枕など、姿勢などに影響する身の回りの環境を整えましょう。立っている時、座っている時、寝ている時のいずれの場合も、首に負担のかからない自然な姿勢でいることが大切です。