- 糖尿病内分泌内科について

- 当院の糖尿病内分泌内科の特徴

- こんな症状は糖尿病内分泌内科を受診してください

- 糖尿病とはどんな病気?

- ホルモンの分泌異常によって

起こる内分泌代謝疾患 - 糖尿病内分泌内科の主な検査

糖尿病内分泌内科について

糖尿病内分泌内科では、慢性的な高血糖状態が続く「糖尿病」や内分泌系の疾患(ホルモンの分泌異常に関連する疾患)の専門的な診断と治療を行います。

糖尿病内分泌内科では、慢性的な高血糖状態が続く「糖尿病」や内分泌系の疾患(ホルモンの分泌異常に関連する疾患)の専門的な診断と治療を行います。

糖尿病は大きく1型と2型に分けられます。生活習慣病である2型糖尿病は症状の乏しい病気ですが、進行すると心筋梗塞、脳卒中、網膜症、腎症、神経障害などさまざまな合併症のリスクを増大させます。

一方で、適切な治療によって血糖値をコントロールできれば、合併症を予防することが可能です。

内分泌系の疾患は、ホルモンの分泌に異常が生じることによって引き起こされる病気のことを指します。ホルモンは、内分泌腺(甲状腺、副腎、下垂体など)から分泌され、血流を通じて体内のさまざまな臓器や組織に作用し、体の機能を調節する役割を持っています。

すでに何らかの症状が現れている方はもちろん、健康診断で高血糖を指摘された方、他院での治療がうまくいかないという方も、お気軽にご相談ください。

なお当院は、日本循環器学会専門医である医師が診療を行います。循環器内科の観点からもアプローチしながら、患者さんの健康と安心をお支えします。

当院の糖尿病内分泌内科の

特徴

多職種によるチーム医療

医師・看護師だけでなく、薬剤師、理学作業療法士、栄養士、ソーシャルワーカー、介護士・介護福祉士などと連携したチーム医療を提供します。

医師・看護師だけでなく、薬剤師、理学作業療法士、栄養士、ソーシャルワーカー、介護士・介護福祉士などと連携したチーム医療を提供します。

通院が難しい方への訪問診療、手術・退院後の方へのリハビリテーションなどにも対応いたしますので、どなたさまも安心してご相談いただけます。医療・介護サービスを受けるにあたり「困ったな」という時には、ぜひ当院にご相談ください。

迅速なHbA1c検査が可能

糖尿病の検査では、採取した血液の血糖値とHbA1cを調べます。血糖値は検査前の食事の影響を受けますが、HbA1cは過去1~2カ月の平均的な血糖値を反映させた値であり、検査前の食事の影響を受けません。診断をしたり、治療の効果を確認するためには、血糖値とHbA1c、その両方が重要な情報となります。

糖尿病の検査では、採取した血液の血糖値とHbA1cを調べます。血糖値は検査前の食事の影響を受けますが、HbA1cは過去1~2カ月の平均的な血糖値を反映させた値であり、検査前の食事の影響を受けません。診断をしたり、治療の効果を確認するためには、血糖値とHbA1c、その両方が重要な情報となります。

当院では、このHbA1cを短時間で測定できる検査装置を導入しております。正確な診断・治療の評価を行うことで、よりきめ細やかな治療を提供することが可能になります。

こんな症状は

糖尿病内分泌内科を

受診してください

糖尿病は、初期はほぼ無症状のまま進行します。つまり以下のような症状がすでに現れている場合には、糖尿病がある程度進行している可能性があります。

糖尿病は、初期はほぼ無症状のまま進行します。つまり以下のような症状がすでに現れている場合には、糖尿病がある程度進行している可能性があります。

- 異常なのどの渇き

- 頻尿、多尿

- 体重減少

- 倦怠感

- 手足のしびれ

- 頻尿、多尿

- 傷が治りにくい

- 目のかすみ、視力低下

- 体重減少

- 異常な空腹感

糖尿病とはどんな病気?

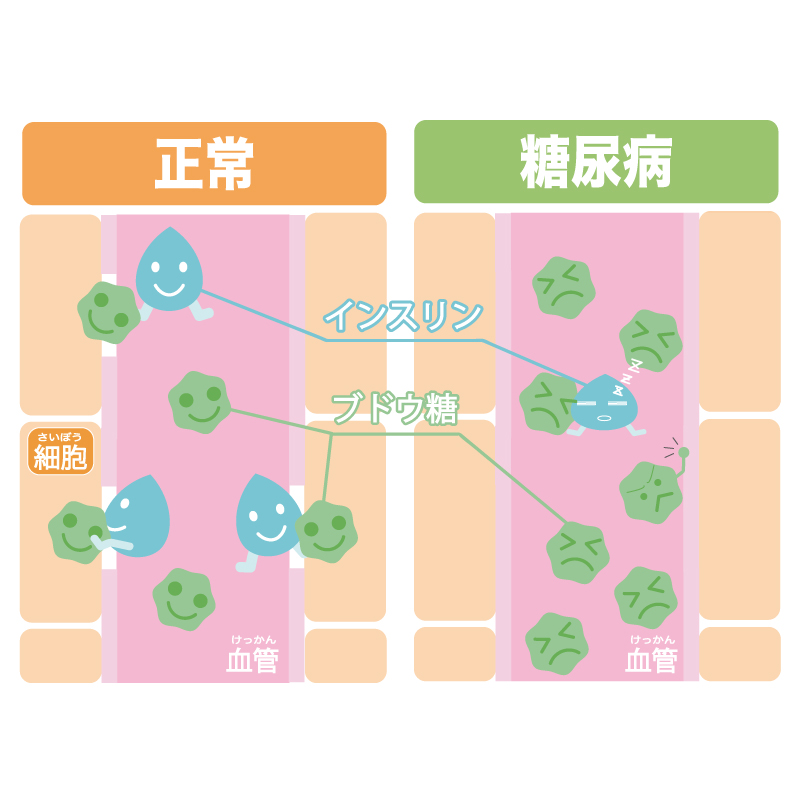

糖尿病とは、膵臓から分泌されるインスリンの量が減少したり、働きが悪くなることで、血液中のブドウ糖の吸収が妨げられ、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が高い状態が慢性化する病気です。

糖尿病とは、膵臓から分泌されるインスリンの量が減少したり、働きが悪くなることで、血液中のブドウ糖の吸収が妨げられ、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が高い状態が慢性化する病気です。

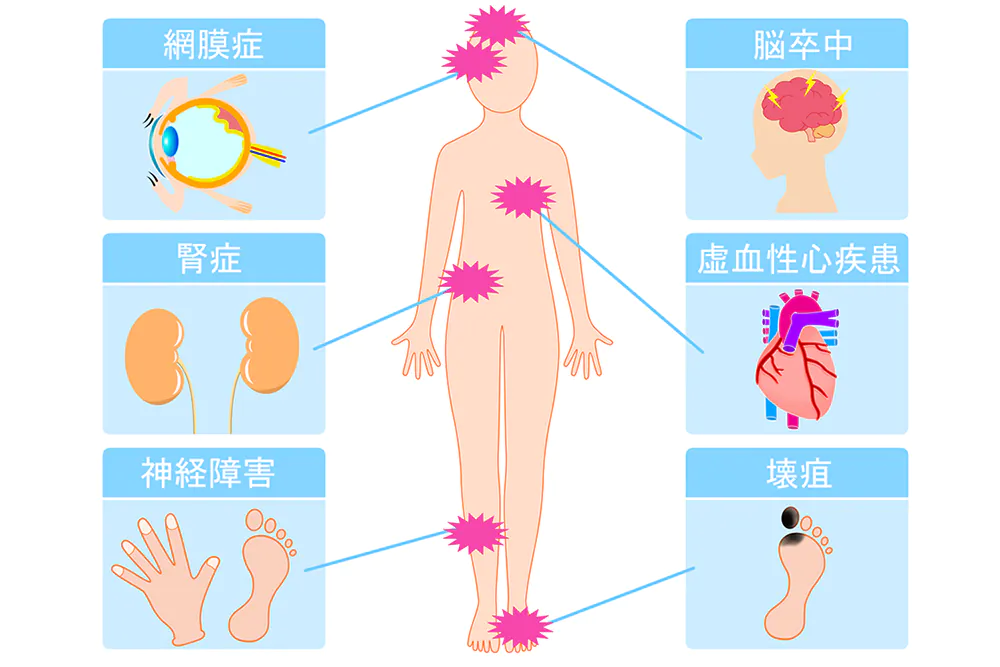

放置していると、心筋梗塞、脳卒中、網膜症、腎症、神経障害といった命・QOLに関わる合併症のリスクが増大します。

糖尿病の種類

糖尿病はいくつかの種類に分けられますが、全体の90%以上を占めているのが、生活習慣の乱れを主な原因として発症する「2型糖尿病」です。

1型糖尿病

免疫の異常などによって膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンの分泌が低下することで発症します。生活習慣が乱れていない人でも発症しうる糖尿病です。

主に、小児期~青年期で発症します。診断後はすぐにインスリン療法を開始します。

2型糖尿病

食べ過ぎや飲み過ぎ、運動不足、ストレスなどを原因としてインスリンの分泌量が低下する、または働きが悪くなることで発症します。「生活習慣病」の1つに分類されますが、遺伝的要因も少なからず影響します。

主に、40歳以上で発症します。まずは食事療法・運動療法から開始し、必要に応じて薬物療法、インスリン療法を導入します。

その他の糖尿病

遺伝子の異常、薬の副作用、疾患を原因として高血糖状態が続き、糖尿病を発症することがあります。

妊娠糖尿病

妊娠中に初めて発見・発症した糖代謝異常です。通常、出産後には血糖値は落ち着きますが、妊娠糖尿病になった方はその後2型糖尿病になるリスクが高くなりますので、注意が必要です。

糖尿病と3大合併症

糖尿病には、3大合併症と呼ばれる合併症があります。それが、慢性的な高血糖によって細い血管が障害されて起こる糖尿病神経障害・糖尿病網膜症・糖尿病腎症です。

糖尿病には、3大合併症と呼ばれる合併症があります。それが、慢性的な高血糖によって細い血管が障害されて起こる糖尿病神経障害・糖尿病網膜症・糖尿病腎症です。

末梢神経障害が出現しやすく、目の神経、腎臓の順に障害を受けます。

糖尿病神経障害では、手足の神経に栄養を届ける血管がダメージを負い、痛みやしびれなどの症状が現れます。悪化すると傷の治りが遅くなり、さらには壊疽や潰瘍に至ります。下肢末梢神経障害、血管障害を伴う糖尿病性足病変に対しては運動リハビリテーション療法の対象となり積極的にリハビリを進める必要があります。

糖尿病網膜症では、網膜の細い血管がダメージを負うことで目のかすみや視力低下などの症状を伴います。糖尿病の治療を怠ると、最悪の場合には失明に至ります。

糖尿病腎症とは、腎臓の細い血管がダメージを負い、腎臓の機能が低下する病気です。老廃物を体外へと排出できなくなり、進行すると人工透析が必要になります。

これらに3大合併症に加え、太い血管が障害されることで脳卒中や心筋梗塞などの命に関わる病気を合併するリスクも存在します。

ホルモンの分泌異常によって起こる内分泌代謝疾患

内分泌代謝疾患とは、内分泌系(ホルモン分泌を行う腺)や代謝(体内での化学反応)に異常が生じることで引き起こされる病気の総称です。内分泌系と代謝系は密接に関連しており、これらの異常は体内のホルモンバランスやエネルギーの使用と保存に影響を及ぼします。糖尿病以外の主要な内分泌代謝疾患について、以下にて説明します。

甲状腺疾患

甲状腺機能亢進症

(バセドウ病)

甲状腺ホルモンの過剰分泌により、代謝が亢進し、体重減少、心拍数増加、発汗過多などが見られます。

甲状腺機能低下症

(橋本病)

甲状腺ホルモンの不足により、代謝が低下し、体重増加、疲労感、寒気、便秘などが現れます。

副腎疾患

クッシング症候群

副腎からのコルチゾール過剰分泌により、肥満、顔のむくみ、高血圧、骨粗鬆症などが発生します。

アジソン病

副腎皮質ホルモンの不足により、低血圧、体重減少、疲労感、色素沈着などが見られます。

骨代謝疾患

骨粗鬆症

骨密度が低下し、骨折しやすくなる疾患です。特に閉経後の女性や高齢者に多く見られます。

骨軟化症

ビタミンDの不足や代謝異常により、骨が柔らかくなる疾患です。

性腺機能異常

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)

卵巣が複数の嚢胞を形成し、月経不順、不妊、男性化症状(多毛症、にきび)などが現れます。

性腺機能低下症

性ホルモン(エストロゲンやテストステロン)の不足により、第二次性徴の遅れ、不妊、骨密度低下などが発生します。

脂質代謝異常

脂質異常症

高コレステロール血症や高トリグリセリド血症など、脂質の異常があり、動脈硬化や心血管疾患のリスクが増加します。

代謝性骨疾患

痛風

尿酸の代謝異常により、関節に尿酸結晶が沈着して炎症を引き起こします。

その他の内分泌代謝疾患

肥満症

エネルギーの摂取と消費のバランスが崩れ、過剰な脂肪が蓄積する疾患です。ホルモンバランスの異常が関連することがあります。

糖尿病内分泌内科の主な検査

- 血液検査

- 尿検査

- 超音波検査

- 動脈硬化検査

- 心電図検査