大腿骨頚部骨折とは

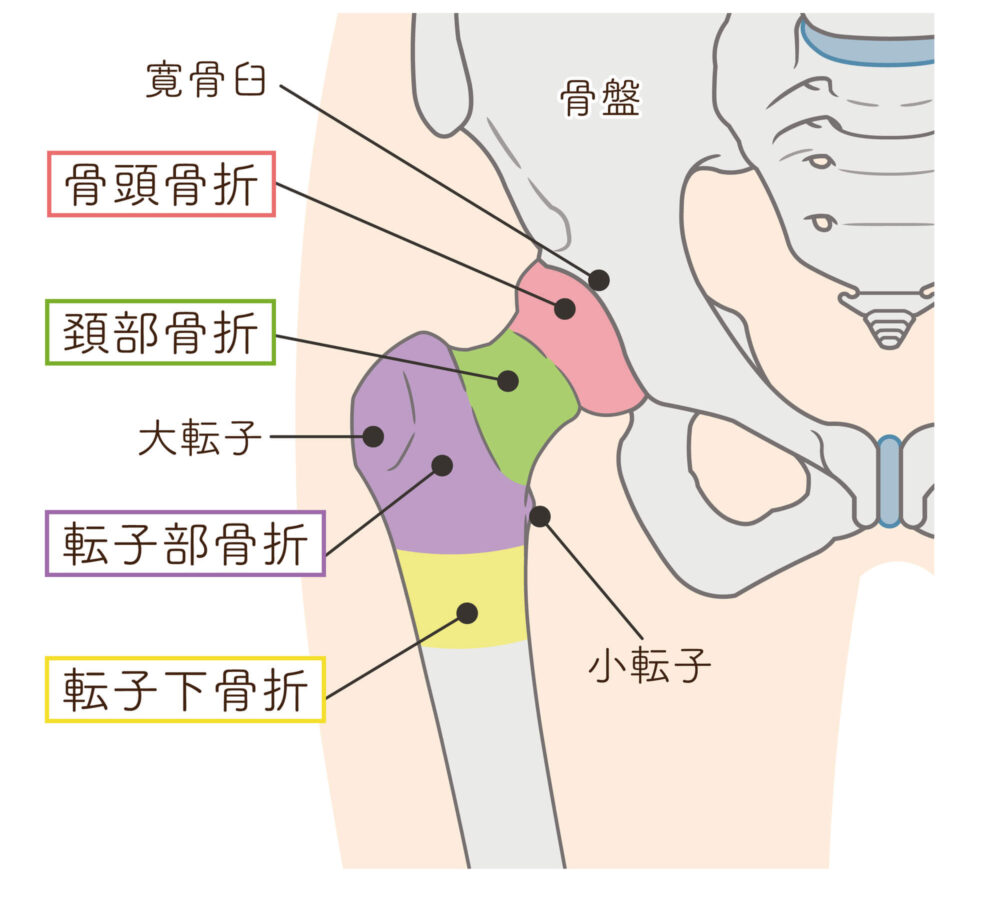

大腿骨頚部骨折とは、ふとももの骨である大腿骨の股関節側のくびれた部分(頚部)で起こる骨折のことを指します。大きく、股関節の関節包の外側で起こる外側骨折と、関節包の内側で起こる内側骨折に分けられます。

大腿骨頚部骨折とは、ふとももの骨である大腿骨の股関節側のくびれた部分(頚部)で起こる骨折のことを指します。大きく、股関節の関節包の外側で起こる外側骨折と、関節包の内側で起こる内側骨折に分けられます。

大腿骨頚部骨折の9割以上は、転倒を原因として発生します。ただ、それも全速力中の転倒などではなく、歩行時の転倒、ベッドから落ちるといった、日常生活での転倒がほとんどを占めます。特に、ご高齢の方、更年期以降の女性に起こりやすい骨折です。

大腿骨頚部骨折の症状

通常は骨折直後から、以下のような症状が現れます。ただし、中には直後には気づかないというケースもあります。

- 脚の付け根の痛み

- 腫れ

- 立てない、歩けない

内側骨折よりも、外側骨折の方が痛み・腫れといった症状は強くなります。その他、膝が痛いように感じる方もいらっしゃいます。

大腿骨頚部骨折の原因

先述の通り、大腿骨頚部骨折の9割以上が、転倒を原因として発生します。

先述の通り、大腿骨頚部骨折の9割以上が、転倒を原因として発生します。

また背景には、骨粗しょう症があることが多くなります。特に女性は、閉経を境にエストロゲンという女性ホルモンが急激に減少することから、骨の形成が不十分となり、骨粗しょう症のリスクが高くなります。

骨粗しょう症の方の場合には、転倒に至らずとも、脚の付け根をひねる程度で骨折する可能性があります。

大腿骨頚部骨折の検査方法

大腿骨頚部骨折が疑われる場合には、以下のような検査を行います。

レントゲン検査

ほとんどの場合、レントゲン検査によって診断が可能です。

MRI検査

レントゲン検査で診断に至らない場合には、MRI検査が有効です。小さなヒビも、MRI検査であれば診断が可能です。

大腿骨頚部骨折の治療方法

保存療法・手術と大きく2つの選択肢がありますが、9割以上で手術が行われています。

これは、手術によってその翌日からリハビリが可能であり、結果的に筋力や柔軟性の低下、可動域の減少を最小限に抑えられる可能性が高いためです。

保存療法

骨がくっつくまで、ベッドで安静にします。回復の程度に応じて、車椅子の使用、歩行訓練といったリハビリを徐々に行っていきます。

保存療法の場合、特にご高齢の方は床ずれ、肺炎、認知症、尿路感染症などのリスクが高くなることに十分に配慮する必要があります。

手術療法

病態に合わせて、CHS固定術やPFN固定術、人工骨頭置換術などの手術を行います。通常、手術の翌日からリハビリを開始します。

手術が必要になった場合には、高次医療機関へとご紹介します。

大腿骨頚部骨折に対する

リハビリテーション

手術した場合であっても、リハビリなしでは歩行能力は以前より落ちる可能性が高くなります。この落ち込みは、保存療法を選択した場合にはより深刻となります。逆にしっかりとリハビリに取り組めば、以前に近い歩行能力を取り戻すことが可能です。

リハビリでは、ベッドで体を起こすところから始まり、車椅子への移乗、歩行器の使用、杖歩行、歩行といったようにステップアップしていきます。

人工骨頭置換術を選択した場合には、合併症の1つである脱臼を防ぐため、足の正しい動かし方を身につけることも大切になります。

どれくらいで歩けるようになる?

多くは、1カ月ほどもリハビリを継続すれば、杖や歩行器を使った歩行が可能になります。

もともと活動性が高い人の場合は、より短期間での歩行再開も可能です。

大腿骨頚部骨折を

予防するには

骨折しにくい体づくりが、大腿骨頚部骨折の最大の予防となります。カルシウムやビタミンDを積極的に摂取すること、適度な運動習慣を身につけること、お酒を控えることなどが大切になります。これらの取り組みにより、骨粗しょう症のリスクも低くなります。特に更年期以降の女性は、毎年1%ずつカルシウムの量が減少すると言われているため、定期的に骨密度検査を受けることをおすすめします。

骨折しにくい体づくりが、大腿骨頚部骨折の最大の予防となります。カルシウムやビタミンDを積極的に摂取すること、適度な運動習慣を身につけること、お酒を控えることなどが大切になります。これらの取り組みにより、骨粗しょう症のリスクも低くなります。特に更年期以降の女性は、毎年1%ずつカルシウムの量が減少すると言われているため、定期的に骨密度検査を受けることをおすすめします。

加えて、転倒・骨折しにくい環境づくりにも取り組みましょう。自分の足に合った靴を選ぶ、滑りやすい靴下で歩かない、必要に応じて杖を使うようにする、自宅のバリアフリー化を行うといったことです。