- 歩行障害などを引き起こす

腰部脊柱管狭窄症とは - 腰部脊柱管狭窄症の症状

- 腰部脊柱管狭窄症の原因

- 腰部脊柱管狭窄症の人が

やってはいけないこと - 腰部脊柱管狭窄症の検査方法

- 腰部脊柱管狭窄症の治療方法

- 腰部脊柱管狭窄症に対する

リハビリテーション

歩行障害などを引き起こす

腰部脊柱管狭窄症とは

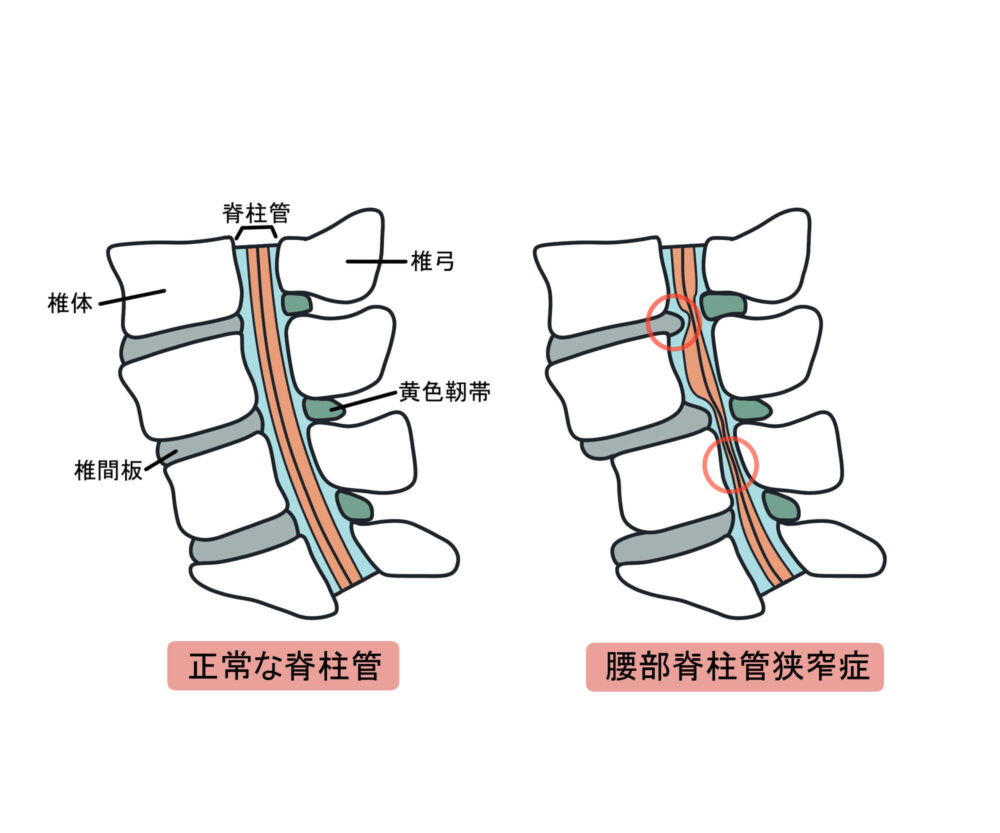

腰部脊柱管狭窄症とは、背骨の中を走る管である脊柱管の腰部(腰部脊柱管)が狭くなり、脊柱管の中にある神経が圧迫される病気です。

腰部脊柱管狭窄症とは、背骨の中を走る管である脊柱管の腰部(腰部脊柱管)が狭くなり、脊柱管の中にある神経が圧迫される病気です。

下肢のしびれ、痛み、歩行障害などの症状が見られます。

主に加齢を原因とするため、誰にでも起こり得る病気と言えます。50代以上の方は、特に注意が必要です。80代や90代になってから発症することもあります。

腰部脊柱管狭窄症の症状

主に、以下のような症状が見られます。

間欠跛行とは、しばらく歩くと下肢のしびれ・痛みなどで歩けなくなるけれど、少し休めばまた歩けるようになる状態を指します。

- 下肢のしびれ

- 下肢の痛み

- 間欠跛行

- 足がもつれる

- 排尿障害、排便障害

前屈みになる・体を丸めると狭窄が一時的に軽減されるため、痛み・しびれといった症状も軽くなる傾向があります。逆に、背中を真っすぐ伸ばした状態だと、痛み・しびれが出やすくなります。

腰部脊柱管狭窄症の原因

加齢に伴う椎間板の変性、靭帯の緩み、骨の変形などを主な原因として発症します。

その他、先天的な脊柱管の狭さ、外傷、分離すべり症などが原因になるケースも見られます。

腰部脊柱管狭窄症の人が

やってはいけないこと

腰部脊柱管狭窄症が疑われる場合、また診断後には、腰を反らす・ひねる動作は避けてください。

腰部脊柱管狭窄症が疑われる場合、また診断後には、腰を反らす・ひねる動作は避けてください。

腰を反らす・ひねることで脊柱管がより狭くなり、さらに神経を圧迫してしびれ・痛みが強く出る可能性があります。

ただ、運動不足は筋力や柔軟性の低下を招きます。まずは安静に努めますが、医師と相談しながら、適度な運動を再開する時期を見極めることが大切です。

腰部脊柱管狭窄症の検査方法

腰部脊柱管狭窄症が疑われる場合には、以下のような検査を行い、診断します。

レントゲン検査

腰椎の不安定性、骨のずれ、骨折などの有無を確認するための検査です。腰椎椎間板ヘルニアなど他の疾患との鑑別のためにも重要となります。

MRI検査

脊柱管の狭窄の有無・程度を調べられます。多くの場合、MRI検査により診断ができます。レントゲン検査、MRI検査でも診断が難しい場合には、造影剤を使った検査が行われることもあります。

腰部脊柱管狭窄症の治療方法

まずは保存療法(薬物療法・ブロック注射・リハビリ)を行うのが基本です。

保存療法で十分な効果が得られない、すでに症状が強く現れ日常生活に多大な影響が出ているといった場合には、手術を検討します。

薬物療法

痛み止め、血流を改善する薬、神経の薬などを主に使用します。

抗うつ薬を使用するケースもあります。

ブロック注射

お尻の骨の付近から、腰部脊柱管内に薬液を注射することで、痛みの信号をブロックする治療です。

痛みを抑える効果は一時的ですが、癒着した神経を剥がす、痛みの原因となる物質を洗い流す作用もあるため、劇的な改善が見られることもあります。

1回で効果が実感できない場合も、複数回の注射によって効果が期待できます。

リハビリテーション

ある程度痛みが落ち着いたら、ストレッチや筋力トレーニングなどのリハビリテーションが有効です。

病院での手術・退院後、当院で外来にてリハビリを受けていただくことも可能です。

手術療法

骨、靭帯などを切除し、脊柱管を広げる手術が行われます。

手術が必要になった場合には、速やかに高次医療機関へとご紹介します。

腰部脊柱管狭窄症に対する

リハビリテーション

リハビリを含め、保存療法で狭くなった脊柱管を広げるということはできません。

リハビリを含め、保存療法で狭くなった脊柱管を広げるということはできません。

リハビリでは、腰部にかかる負担を最小限に抑える姿勢・動作を身につけることが大切になります。

主に、腰背部や股関節ストレッチ、腹筋を鍛える筋力トレーニングなどを行います。

手術後は、入院に伴う筋力・柔軟性の低下を最小限に抑えるため、早期からリハビリテーションを開始します。

下肢のストレッチや筋力トレーニング、歩行練習などから開始し、適切なタイミングでより高度なメニューへと切り替えていきます。

その他、温熱療法や電気治療などの物理療法も行います。