膝の靭帯損傷とは

私たちヒトの関節には「靭帯」というひも状の組織が存在し、これが骨同士をつなぎ、関節の安定を得ています。

私たちヒトの関節には「靭帯」というひも状の組織が存在し、これが骨同士をつなぎ、関節の安定を得ています。

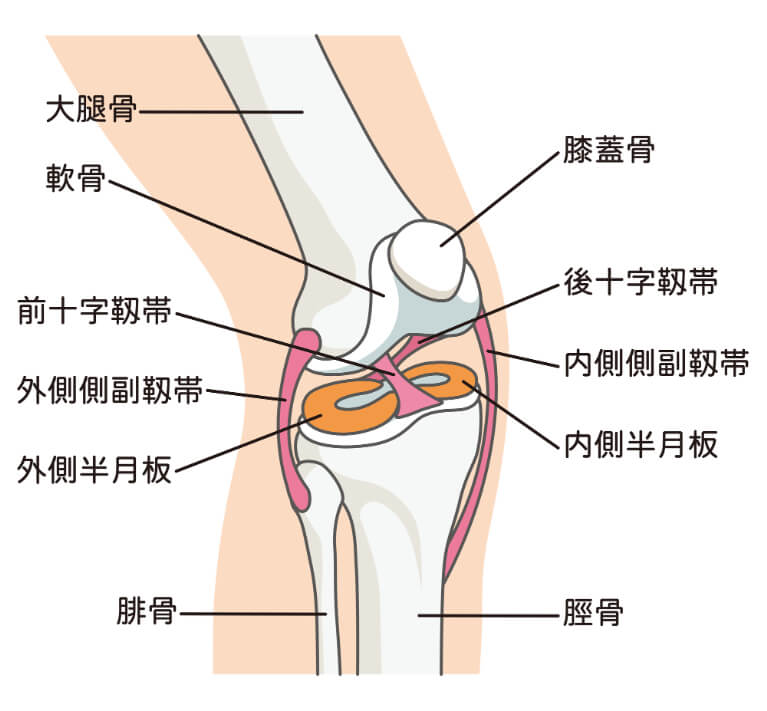

膝には前十字靱帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯があります。スポーツにおける急激な負荷、交通事故などによってこの靭帯が傷つくことを、「膝靭帯損傷」と言います。また特に、靭帯が完全に切れてしまうことを「膝靭帯断裂」と呼びます。

膝の靱帯損傷の

種類と症状、原因

損傷した靭帯の種類によって、以下のように分類されます。

前十字靱帯損傷(ACL)

後十字靭帯と交差して膝関節を支える「前十字靭帯」が損傷することを指します。

前十字靭帯は、膝関節をひねる動きを支えたり、脛骨が前方にズレることを防いだりする役割を担っています。

症状

受傷直後から、強い痛みが見られ、次第に腫れてきます。その後、痛みは数週間をかけて徐々に引きますが、歩けるようになると今度は膝の不安定感が現れます。

- 膝の痛み

- 膝の可動域減少

- 膝の腫れ

- 膝の不安定感

- 膝が抜ける、落ちる

- 力が入りにくい

原因

スポーツ中の急激な動き、交通事故などによって、膝に対して内側に強く負荷がかかることで発症します。スポーツ中では、ターンや着地をした時、タックルを受けた時などに起こりやすい外傷となります。

後十字靭帯損傷(PCL)

前十字靭帯と交差して関節を支える「後十字靭帯」が損傷することを指します。

後十字靭帯は、膝関節をひねる動きを支えたり、脛骨が後方にズレることを防いだりする役割を担っています。

症状

受傷直後から強い痛みや可動域の減少があり、時間が経つと腫れます。その後、数週間をかけて痛みは徐々に軽くなりますが、それに伴い膝の不安定感が増してきます。

- 膝の痛み

- 膝の可動域減少

- 膝の腫れ

- 膝の不安定感

- 膝が抜ける、落ちる

- 力が入りにくい

原因

スポーツ中の事故、交通事故などによって、前方から脛に向けて強い負荷がかかることで発症します。具体的には、スポーツ中に他の選手や地面に強く脛を打つ、走っている時や自転車・バイクに乗っている時に脛をぶつける、車の運転中の事故でダッシュボードに膝をぶつけるといったケースが挙げられます。

内側側副靭帯損傷(MCL)

膝の内側にある「内側側副靱帯」の損傷です。

内側側副靭帯は、主に膝が内側へとズレるのを防ぐ役割を担っています。

症状

受傷直後から、膝の内側や上に圧痛があります。また、膝を伸ばした時に強い痛みが現れます。時間の経過とともに痛みは和らぎますが、その頃には膝の不安定感が増してきます。

- 膝の圧痛

- 膝を伸ばした時の激しい痛み

- 膝の可動域減少

- 膝の腫れ

- 膝の不安定感

- 膝が抜ける、落ちる

- 力が入りにくい

原因

スポーツ中の急激な動きや衝突・転倒、交通事故などによって、内反・外反の外力を受けたり、急激な減速動作をすることで発症します。スポーツ別では、ラグビー、柔道、バレーボール、バスケットボール、ハンドボール、スキーの選手に好発します。

外側側副靭帯損傷(LCL)

膝の外側にある「外側側副靭帯」の損傷です。

外側側副靭帯は、主に膝が外側へとズレるのを防ぐ役割を担っています。

症状

- 膝の外側に痛みや腫れ

- 膝関節の安定性の低下

- 膝の外側部分に圧痛や触痛

- 歩行時や膝を曲げた際の不安定感

- 膝の外側に局所的な内出血や膨隆

原因

膝の外側に強い直接的な衝撃を受けた、膝関節の内側への過度な曲がりが原因です。スポーツ中の衝突、転倒、または急な膝の動きが影響を与えることがあります。これにより、LCLが引っ張られたり、部分的にまたは完全に断裂することがあります。

膝の靱帯損傷の

検査・診断方法

十字靱帯損傷の場合

レントゲン検査は、骨折など、骨の異常の有無を確認するために行います。

MRI検査を行えば、ほぼ確実な診断ができます。また、半月板や軟骨の損傷の有無の確認もできます。

内側側副靭帯の場合

診察では外反ストレステストを行います。

画像検査としては、骨の異常の有無を調べるレントゲン検査、確定診断ができるMRI検査を行います。

膝の靱帯損傷の治療方法

治療法は大きく、保存療法と手術に分けられます。

損傷の部位・程度、不安定感の程度、半月板損傷の有無、スポーツへの復帰目標などを考慮して、患者さんと相談した上で決定します。

保存療法

損傷が軽度であり不安定感が強くない場合には、保存療法を行います。

装具療法

膝を支えたり、可動域を制限する装具を使用することで、靭帯への負担を軽減します。

リハビリテーション

受傷直後と痛みが落ち着いてからで、リハビリテーションの内容が異なります。

受傷直後

安静・アイシングによる炎症の抑制、電気治療、超音波治療などの物理療法を行います。

また必要に応じて、松葉づえなどを使用していただきます。

痛みが落ち着いてから

・可動域の訓練

ストレッチやマッサージなどにより、減少した可動域の回復を図ります。

・筋力トレーニング

安静に伴って低下した筋力・膝の安定性の回復を図ります。

再発防止という意味でも大切です。

・フォーム、膝の動かし方指導

誤ったフォーム、膝の動かし方のバランスの悪さなどがある場合には、その改善のための指導を行います。靭帯損傷を引き起こしやすい動きを回避します。

手術療法

前十字靭帯損傷や後十字靭帯損傷の場合には、靭帯を再建する手術を行うことがあります。

内側側副靭帯損傷の場合、他の靭帯の損傷もあれば、靭帯を縫合する手術の適応となります。

靱帯損傷に対する

リハビリテーション

膝靭帯損傷の手術後、靭帯は完全に元通りになるわけではなく、どうしても以前よりもろくなってしまいます。

そのため、手術後のリハビリでは段階的に負荷を挙げ、少しずつ膝の機能を取り戻すことが大切になります。一般的に、入院中の2~3週間のリハビリの後にも、外来での6~12カ月程度のリハビリが必要になります。

お一人おひとりのお身体の状態、目標に合わせたリハビリ計画をご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

膝靱帯損傷に関するQ&A

靱帯損傷を早く治す方法はありますか?

整形外科などで治療を受け、痛みが落ち着いてからは速やかにリハビリを開始することが大切です。リハビリでは、可動域の訓練や筋力トレーニング、フォーム・膝の動かし方の指導などを行います。

早く治し日常生活・スポーツに復帰するだけでなく、再発予防のためにも欠かせない過程ですので、コツコツと頑張りましょう。

靱帯を損傷しても歩くことは出来ますか?

受傷直後に歩けない場合も、2~3週間で徐々に痛み・腫れが引き、歩けるようになります。ただ、歩けるようになると今度は膝の不安定感が増してきて、膝が抜けたりすることがあります。

切れた靭帯がくっついたわけではないので、歩ける・歩けないに関係なく、必ず整形外科を受診し、治療を受けてください。

膝靱帯損傷は自然治癒しますか?

切れた靭帯をくっつけるという意味では、手術以外には方法はありません。

保存療法でも膝の機能を回復させることは可能ですが、前十字靱帯損傷の場合など、激しいスポーツへの復帰が叶わないということもあります。

靱帯損傷と断裂の違いは何ですか?

靭帯損傷とは、靭帯が傷ついたことの総称です。そのうち、特に靭帯が完全に切れてしまった状態を、靭帯断裂と呼びます。