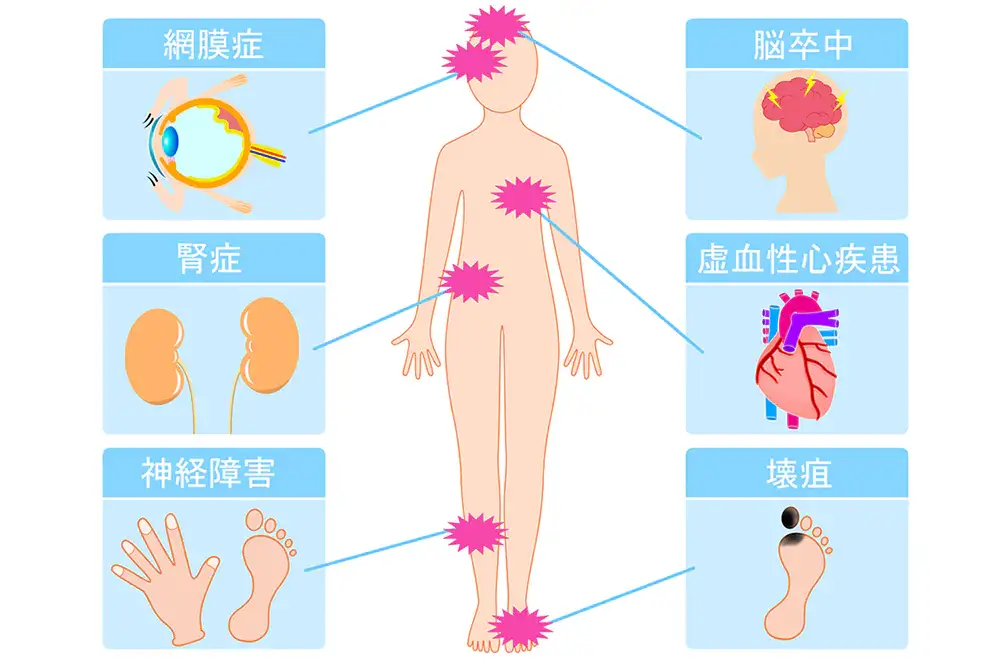

血圧症や脂質異常症にも合併症はありますが、より多くの合併症や関連する疾患を持つのが糖尿病です。

血圧症や脂質異常症にも合併症はありますが、より多くの合併症や関連する疾患を持つのが糖尿病です。

具体的には、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞に加え、糖尿病3大合併症(神経障害・網膜症・腎症)、さらには歯周病や感染症、がん、認知症など、QOLや生命に関わる疾患などが挙げられます。

ただ、糖尿病になったからといって、すぐにこれらの病気になるというわけではありません。糖尿病にならないことが何よりですが、糖尿病と診断された時にすぐに適切な糖尿病治療を開始すること、また根気よく治療を継続することが、上記の疾患を予防することに繋がります。

「糖尿病と診断されたけれど無症状だから」「合併症が出るのは何年も先のことだから」と放置せず、しっかりと糖尿病治療に向き合いましょう。

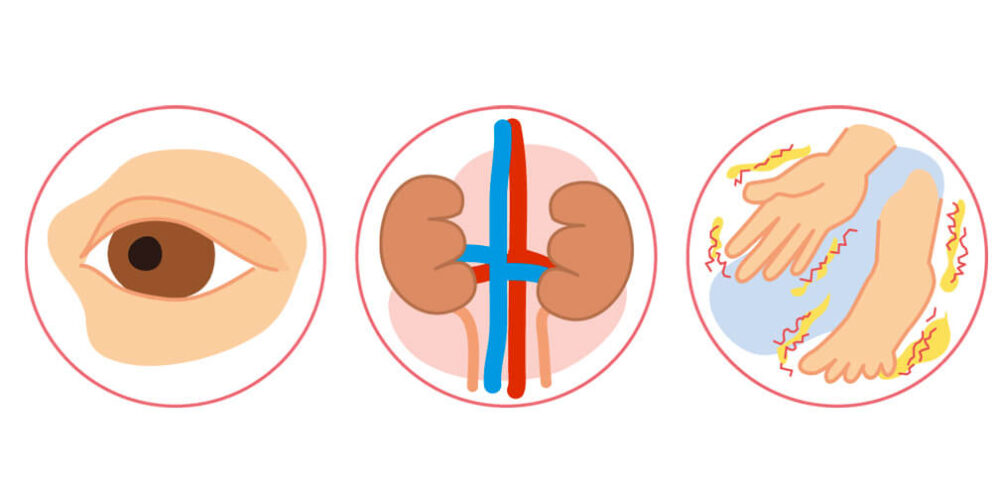

糖尿病の3大合併症

高血糖の状態が何年か続くことで、神経や目、腎臓などに障害を起こします。

高血糖の状態が何年か続くことで、神経や目、腎臓などに障害を起こします。

これらを、糖尿病の3大合併症と言います。

糖尿病神経障害

手足の神経が障害され、足先・足裏・手指などに痛みやしびれが左右対称に現れます。

特に症状が現れやすいのが足です。糖尿病の方は、感染を起こしやすい状態にあります。神経障害によって足の小さなケガに気づけない、またその傷が治りにくいことでさらに感染リスクは高くなり、潰瘍、後ほどご紹介する足壊疽へと進行することもあります。

糖尿病網膜症

目の奥にある網膜が障害され、目のかすみ、飛蚊症などの症状が現れます。進行すると、視力低下、そして失明へと至るケースもあります。

糖尿病と診断された時点で、眼科も受診することで、網膜症の予防と早期発見に努める必要があります。

糖尿病腎症

腎臓の細い血管が障害されますが、初期にはむくみ程度しか症状はありません。進行し腎不全になると息切れ、食欲不振、全身倦怠感などの症状が現れるようになります。また人工透析が必要になると、週3回程度、透析を行わなければなりません。透析に至らないためにもできるだけ早期に治療介入、栄養食事指導が必要です。

糖尿病が引き起こす

動脈硬化性疾患

糖尿病による動脈硬化を主な原因として発症する病気には、以下のようなものが挙げられます。

足のトラブル

糖尿病患者さんに生じる足のトラブルの総称を糖尿病性足病変といいます。

足先の神経症状や細い動脈の狭窄や硬化によって足の感覚が悪くなり、足先の血流が低下し、水虫や細菌の感染症が生じやすくなり、足壊疽を起こします。

足先の神経障害によって足の感覚が低下すると、足裏に分厚い豆腐を踏んでいる感覚があり、足から血が出ているのに気づけない、やけどをしているのに気づけないということが起こります。傷の治りも遅いため、感染を起こし、潰瘍、そして壊疽へと進行することがあります

足の切断をするケースは稀ではありますが、それでも年間に3,000~4,000人の方が、足壊疽の末に切断を選択されています。

脳梗塞

脳の血管の動脈硬化によって、血管が詰まる病気です。

糖尿病の人は、そうでない人と比べて、2~3倍も脳梗塞のリスクが高くなります。発症時には、体の片側の麻痺、呂律が回らない・言葉が出ないなどの症状が現れ、最悪の場合には命を落とします。このような症状があった場合には、すぐに救急外来を受診してください。

虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)

冠動脈の血管が詰まる「狭心症」、冠動脈の血管が塞がる「心筋梗塞」はどちらも、動脈硬化を主な原因として発症します。

胸の痛み、胸の締め付け感・圧迫感、息切れ、失神などの症状を伴います。特に心筋梗塞の場合の胸の痛みは強烈で、冷や汗や吐き気などの症状も見られます。心筋梗塞が疑われる場合は、すぐに救急外来を受診してください。

高血糖状態の時に起こる

急性合併症

急激に血糖値が上昇した時に起こる合併症です。

糖尿病性ケトアシドーシス

インスリンの不足、効きの悪さなどにより血糖値を十分に下げられないことで発症します。

血液中のブドウ糖をエネルギーとして使えないために、代わりに脂肪が分解されることで、高度な脱水状態に陥ります。

激しいのどの渇き、水分の多飲、多尿、全身倦怠感などの症状が見られます。意識の低下や喪失に至ることもあります。

特にリスクが高いのが、1型糖尿病の方です。また2型糖尿病の方も、甘いジュースをたくさん飲んでしまった時など、ケトアシドーシスを起こすことがあります。夏場、運動後などにゴクゴク飲むのは、水またはお茶にしましょう。スポーツドリンクも危険です。

高浸透圧性高血糖状態

こちらは2型糖尿病の方に起こりやすい急性合併症です。

高血糖と水分摂取不足を原因として血液が濃くなり、高浸透圧となることで発症します。

激しいのどの渇き、多飲、多尿、全身倦怠感、意識の低下といった症状が見られますが、糖尿病性ケトアシドーシスよりも徐々に発症します。

その他の重要な合併症

歯周病

糖尿病があると歯周病が進行しやすくなる、歯周病をきちんと治療することで糖尿病の治療効果も得やすくなるということが分かっています。

また重度の歯周病の場合、外科的な治療が必要になることがあります。糖尿病の方は傷の治りが遅くなるため、歯周病の外科的な治療の効果が得にくい可能性もあります。

歯周病は、30歳くらいから増え始めます。糖尿病の改善のためにも、お口の予防・治療には積極的に取り組みましょう。

感染症

血糖値が慢性的に高いと、血液中の白血球の働きが低下するため、細菌・ウイルスなどに感染しやすくなります。さまざまな感染症のリスクを下げるためにも、糖尿病治療は重要になります。インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンなども、積極的に摂取することをおすすめします。

がん

糖尿病の人は、そうでない方と比べてがんのリスクが20%ほど高くなると言われています。特に関連が指摘されているのが、大腸がん、肝臓がん、膵臓がんです。

認知症

高齢の場合、慢性的な高血糖によって認知機能が低下しやすくなります。糖尿病の人は、そうでない人と比べてアルツハイマー型認知症のリスクが1.5倍、脳血管性認知症のリスクが2.5倍になると言われています。

骨粗鬆症・骨折

糖尿病の人は、骨粗鬆症・骨折のリスクも高くなると言われています。

特にHbA1cが7.5%以上の2型糖尿病の人は、そうでない方と比べて骨折リスクが約1.5倍高くなるとの報告があります。

内分泌代謝疾患

内分泌代謝疾患とは、ホルモンの乱れによって起こる病気のことです。

ホルモンを分泌する器官は脳下垂体や甲状腺をはじめとして数多く存在するため、内分泌代謝疾患の種類も実に多様です。

下垂体疾患

下垂体機能低下症

血液中にはさまざまなホルモンが含まれ、体の機能を調整しています。その司令塔が脳下垂体です。脳下垂体の機能が低下し、必要なホルモンが生成されなくなることで、下垂体機能低下症を引き起こします。低血圧や低血糖、寒気、倦怠感、元気が出ないといったさまざまな症状が見られます。

プロラクチノーマ

プロラクチノーマは、脳下垂体に発生する良性の腫瘍で、プロラクチンというホルモンが過剰に分泌される病気です。無月経、乳汁分泌などの症状を伴います。治療は薬物療法が主で、効果がない場合は手術が検討されます。

先端巨大症

下垂体からの成長ホルモンの異常な分泌によって発症します。成人期に発症し、手足の肥大、舌・鼻の肥大、顎・頬骨が出てくるといった外見から分かる症状が見られます。また、症状には関節痛、頭痛、視力障害などがあります。

尿崩症

尿崩症は、抗利尿ホルモン(ADH)の分泌や作用が不十分なために発生する病気です。尿の量が多くなり、激しいのどの渇き、水分の多量摂取が見られます。また脱水症状を引き起こすこともあります。原因に応じたホルモン補充や薬物療法を行います。

甲状腺疾患

バセドウ病

甲状腺が過剰にホルモンを分泌することで発生する自己免疫疾患です。免疫系が誤って甲状腺を刺激し、ホルモンの過剰な生成を引き起こします。主な症状には、体重減少、動悸、頻脈、発汗、手の震え、疲労感、そして眼球突出(眼球が飛び出すような状態)があります。

橋本病

自己免疫反応によって甲状腺が攻撃され、慢性的な炎症を引き起こす疾患です。これにより甲状腺機能が低下し、甲状腺機能低下症を引き起こします。症状には、甲状腺の腫大に伴う首の腫れ、甲状腺機能の低下に伴うむくみ、体重増加、倦怠感、寒がり、乾燥肌、便秘、抑うつなどがあります。

亜急性甲状腺炎

ウイルス感染が原因とされる一時的な甲状腺の炎症です。通常、急性の上気道感染症に続いて発症し、甲状腺の腫れや痛み、発熱、倦怠感などの症状が現れます。初期には甲状腺ホルモンの過剰分泌による甲状腺機能亢進症の症状(動悸、体重減少、発汗)が見られることもありますが、次第にホルモン分泌が減少し、甲状腺機能低下症の症状(疲労感、体重増加、寒がり)が現れることがあります。

甲状腺腫瘍

(乳頭癌・濾胞癌)

甲状腺腫瘍には良性と悪性がありますが、悪性のものには乳頭癌と濾胞癌が含まれます。乳頭癌は最も一般的な甲状腺癌で、進行が遅く、予後が良好です。濾胞癌は比較的まれですが、血行性に転移しやすい特徴があります。これらの腫瘍は、首のしこり、声の変化、嚥下困難、呼吸困難などの症状を引き起こすことがあります。

副甲状腺疾患

副甲状腺機能亢進症

副甲状腺機能亢進症は、副甲状腺が過剰に副甲状腺ホルモン(PTH)を分泌する状態です。PTHはカルシウムの代謝を調節し、血中カルシウム濃度を上昇させます。血中カルシウムが高くなることで、骨粗鬆症や腎結石のリスクが増加します。主な原因は副甲状腺腫や副甲状腺過形成ですが、まれに遺伝的な要因もあります。症状として、骨の痛み、尿中カルシウムの増加、消化器症状などがあります。

副甲状腺機能低下症

副甲状腺機能低下症は、副甲状腺が適切に副甲状腺ホルモン(PTH)を分泌できない状態です。PTHはカルシウムの代謝を調節し、血中カルシウム濃度を維持します。血中カルシウムが低下することで、骨粗鬆症や神経・筋肉の機能障害などが起こります。主な原因は副甲状腺の手術や自己免疫疾患による破壊、遺伝的要因です。症状として、疲労感、筋肉のけいれん、知覚異常、抑うつなどがあります。

副腎疾患

クッシング症候群

副腎皮質から過剰にコルチゾールが分泌される状態です。症状として、顔に脂肪が溜まることで満月のような丸い顔貌が認められます(満月様顔貌)。その他に、体重増加、筋力低下などがみられます。また高血圧症や糖尿病を合併しやすくなります。

原発性アルドステロン症

副腎皮質の一部である皮質外帯の腫瘍や過形成により、アルドステロンというホルモンが過剰に分泌される病気です。このホルモンは体内のナトリウムの再吸収を促進し、カリウムの排泄を増加させます。その結果、血圧が上昇しやすくなり、低カリウム血症や筋力低下などの症状が現れます。

高血圧症の原因の1つになる病気として、近年注目が集まっています。

褐色細胞腫

褐色細胞腫は、副腎髄質由来の稀な腫瘍です。腫瘍からのアドレナリンの分泌などにより、高血圧や頻脈、発汗といった症状が引き起こされます。治療は手術による腫瘍摘出が主であり、放射線治療や化学療法が追加されることもあります。褐色細胞腫は進行性があり、早期発見と適切な治療が重要です。

副腎偶発腫

副腎偶発腫は、偶然発見される副腎の腫瘍や腫れを指します。これらの腫瘍は、健康診断やCT検査、MRI検査などによって見つかりますが、一般には症状がないことが多いです。

多くの場合、良性の腺腫や脂肪腫であり、特に治療が必要な場合は稀です。ただし、腫瘍の性質によっては悪性の可能性もあります。