- 足に起こる動脈硬化

(末梢動脈疾患) - 下肢閉塞性動脈硬化症・下肢末梢動脈閉塞症の進行度別の症状

- 下肢閉塞性動脈硬化症・下肢末梢動脈閉塞症になる原因

- 下肢閉塞性動脈硬化症・下肢末梢動脈閉塞症の検査方法

- 下肢閉塞性動脈硬化症・下肢末梢動脈閉塞症の治療方法

足に起こる動脈硬化

(末梢動脈疾患)

下肢閉塞性動脈硬化症・

下肢末梢動脈閉塞症

「動脈」は、心臓から全身の臓器へと血液を運ぶ血管です。この動脈が狭くなったり詰まったりすると、血液の不足した各臓器でその機能が低下します。そしてその最大の原因となるのが、動脈が硬く、もろくなる動脈硬化です。

「動脈」は、心臓から全身の臓器へと血液を運ぶ血管です。この動脈が狭くなったり詰まったりすると、血液の不足した各臓器でその機能が低下します。そしてその最大の原因となるのが、動脈が硬く、もろくなる動脈硬化です。

下肢閉塞性動脈硬化症・下肢末梢動脈閉塞症とは、いわば「足で起こる動脈硬化」です。生活習慣病のある方に起こりやすい病気であり、重症化した場合には下肢の切断に至ることもあります。

また動脈硬化は、よく知られるように心筋梗塞や脳卒中の原因にもなります。

下肢閉塞性動脈硬化症・

下肢末梢動脈閉塞症の

進行度別の症状

フォンテイン分類として、以下のように進行の程度別に分類されます。

| Ⅰ度 | 主に以下のような症状が見られますが、多くの症例で自覚に至りません。 ・足のしびれ ・皮膚が青白くなる |

|---|---|

| Ⅱ度 | 代表的な症状に、間欠跛行が挙げられます。整形外科疾患でも起こる症状であるため、誤った対応をしてしまうケースも見られます。 ・間欠跛行(長く歩くと足が痛くなり立ち止まるが、少し休むと再び歩ける) |

| Ⅲ度 | 主に、以下のような症状が見られます。痛みは時に、睡眠を妨げるほど強く現れます。 ・足の強い痛み ・安静時の足の痛み ・足の皮膚の黒っぽい変色 ・足の小さな傷が治りにくい |

| Ⅳ度 | 足先に血液が流れなくなるため、以下のような症状が現れ、最悪の場合には足の切断に至ります。 ・治りにくい小さな傷をきっかけにしたただれ、潰瘍、壊疽 |

下肢閉塞性動脈硬化症・

下肢末梢動脈閉塞症に

なる原因

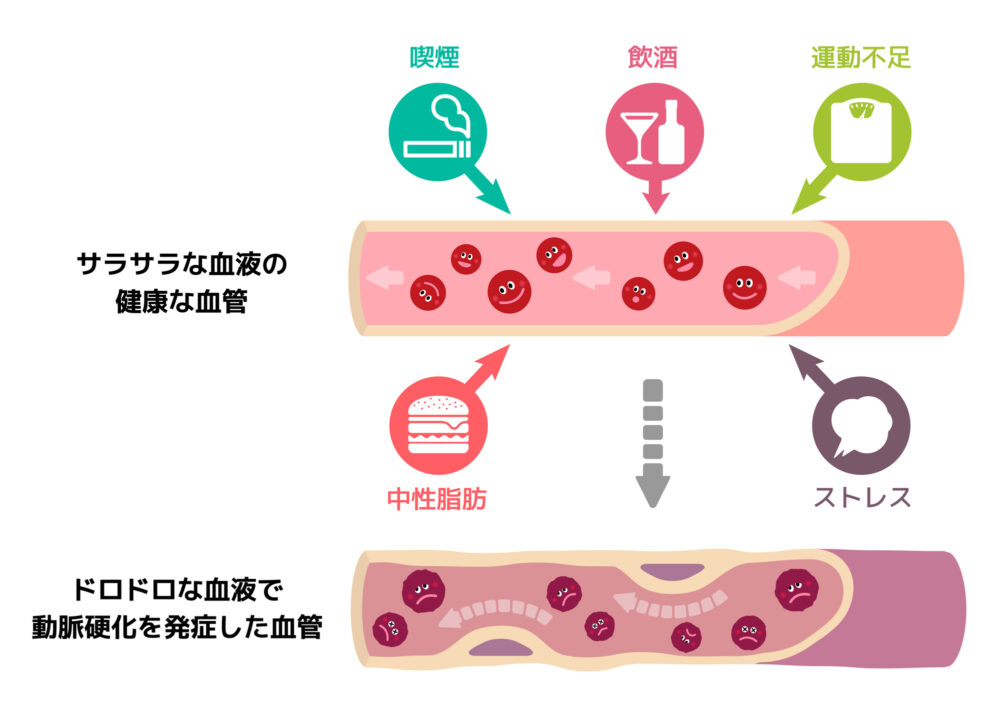

主な原因は下肢動脈の動脈硬化の進行です。動脈硬化は、高血圧症・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病および生活習慣の乱れによって進行します。

主な原因は下肢動脈の動脈硬化の進行です。動脈硬化は、高血圧症・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病および生活習慣の乱れによって進行します。

具体的な生活習慣の乱れとしては、食べ過ぎ・塩分や脂質の摂り過ぎ、お酒の飲み過ぎ、喫煙習慣、睡眠不足、ストレスなどが挙げられます。

動脈硬化は、全身の血管で同時的に進行します。そのため、下肢閉塞性動脈硬化症・下肢末梢動脈閉塞症以外にも、心筋梗塞や脳卒中、網膜症、腎症、神経障害など、さまざまな病気のリスクが高まります。

こんな方に

起こりやすいです

下肢閉塞性動脈硬化症・下肢末梢動脈閉塞症は、生活習慣病の方、生活習慣の乱れている方に起こりやすい病気です。

- 糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の人

- 暴飲暴食、塩分・脂質を摂り過ぎている人

- 喫煙習慣のある人、あった人

- 睡眠が不足しがちの人

- ストレスを溜め込んでいる人

特に糖尿病は、下肢閉塞性動脈硬化症・下肢末梢動脈閉塞症の重大なリスク因子です。糖尿病の方は、足の切断に至る可能性が、そうでない人よりも5倍も高くなります。

下肢閉塞性動脈硬化症・

下肢末梢動脈閉塞症の

検査方法

問診・触診

症状、生活習慣、内服状況、既往歴・家族歴などについて詳しくお伺いします。

また足などに症状が現れている場合には確認し、必要に応じて触診を行います。

ABI検査

両腕と両足の血圧を同時に計測し、その比率(ABI)を算出します。1.0以上が正常値となり、それ未満の場合には異常値と判定します。特に0.9未満の場合、下肢閉塞性動脈硬化症が強く疑われます。

下肢血管エコー検査

下肢の血管を超音波で観察します。痛み、被ばくなく、血管の状態を詳しく把握することができます。

カテーテル検査

脚の付け根、腕の血管などからカテーテルを挿入し、造影剤を注入した上でレントゲン検査を行います。確定診断ができますが、検査を受ける場合には入院が必要です。

その他、下肢の造影CT検査、下肢MRA検査などが行われることもあります。

下肢閉塞性動脈硬化症・

下肢末梢動脈閉塞症の

治療方法

生活習慣の改善

生活習慣病の治療・予防として、生活習慣の改善に取り組みます。

食べ過ぎ・塩分や脂質の摂り過ぎ、お酒の飲み過ぎ、睡眠不足などがあれば、改善します。禁煙をしたり、ストレスを溜めない・うまく解消することも大切です。

運動療法

ウォーキングなど、負荷の軽い運動を継続的に行いましょう。1回30分程度の運動を1日2回、週3回以上行います。もちろん、毎日運動できればそれが理想です。

生活習慣病の治療として、また特に間欠跛行の見られる症例に有効です。

薬物治療

主に、血液をサラサラにする抗血小板薬、血管を広げる抹消血管拡張薬などを使用します。

また生活習慣病の診断を受けている場合には、必要に応じてその生活習慣病に応じた薬物療法を行います。

カテーテル治療

狭窄・閉塞部までカテーテルを通し、バルーンやステントを使って血流を再開させる治療です。

外科的治療

狭窄・閉塞した血管を、ご自身の血管や人工血管をつなぎ合わせるバイパス手術が行われることもあります。

手術が必要になった場合には、高次医療機関と連携します。手術後は、当院の心臓リハビリテーション外来をご利用ください。