突然の呼吸困難や心停止を

引き起こす肺血栓塞栓症とは

肺血栓塞栓症とは、肺動脈に血栓が詰まり、突然の呼吸困難や胸痛、失神、場合によっては心停止を起こす可能性のある病気です。

肺血栓塞栓症とは、肺動脈に血栓が詰まり、突然の呼吸困難や胸痛、失神、場合によっては心停止を起こす可能性のある病気です。

飛行機への搭乗などによる長時間の同一姿勢が原因の1つになることから、エコノミークラス症候群とも呼ばれます。ギプスによる下肢の固定をしている人、入院や寝たきりなどで安静にしている人、妊産婦さんなどに起こることもあります。

肺血栓塞栓症は男性よりも女性に起こりやすい病気であり、年齢別では60~70代での発症が目立ちます。

急性肺血栓塞栓症

肺血栓塞栓症のうち、特に急激に心臓や肺の機能を低下させるものを、「急性肺血栓塞栓症」と呼びます。

急性心筋梗塞、急性大動脈解離と並び、命の危険がある循環器疾患としてよく知られています。実際に、突然死に至ってしまうケースも少なくないのです。

肺血栓塞栓症の

主な症状をチェック

息切れ、呼吸困難

労作時や安静時に息切れや呼吸困難などが見られます。

胸痛、胸部圧迫感、背中の痛み

肺組織の一部が壊死し、胸や背中の痛み、圧迫感などが生じます。症状は特に、息を吸う時に強くなります。

失神、意識消失

血圧低下、神経反射によって失神や意識消失などを起こすことがあります。

めまい、ふらつき、動悸

血圧低下により、めまい、ふらつき、動悸などの症状が現れます。

心停止、突然死

大きな血栓が肺動脈に詰まった場合など、心停止や突然死に至る可能性があります。

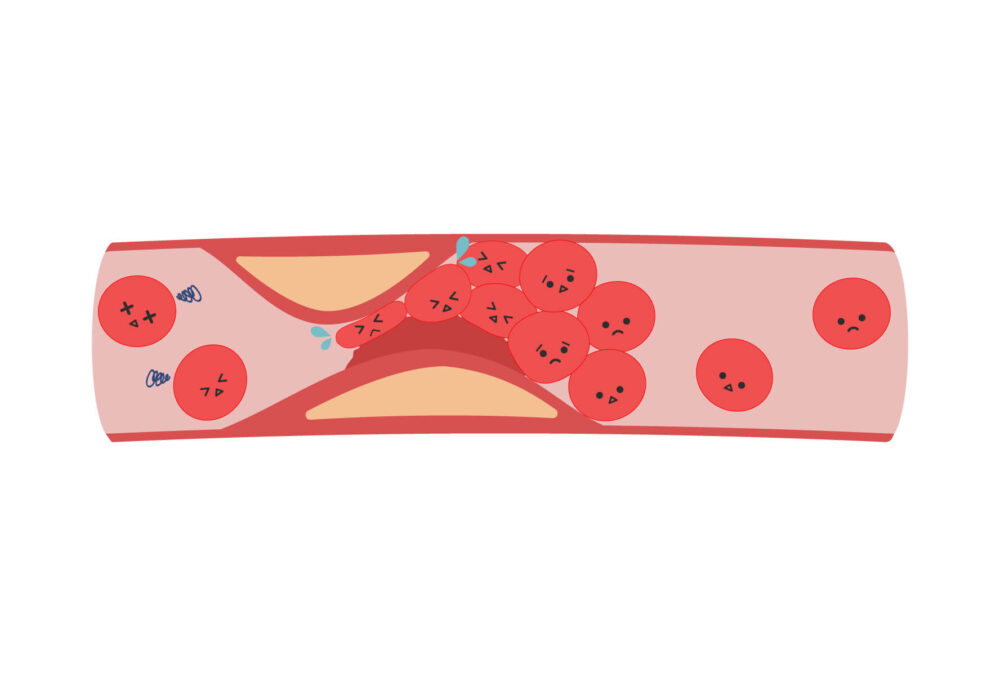

肺血栓塞栓症の原因

長時間の同一姿勢や水分の摂取不足などによる下肢静脈の血流の停滞、経口避妊薬やホルモン剤による血液の固まりやすさ、一部の抗がん剤による血管細胞の障害などが重なることで血栓が生じ、その血栓が肺へと飛ぶことで、肺血栓塞栓症を発症します。

長時間の同一姿勢や水分の摂取不足などによる下肢静脈の血流の停滞、経口避妊薬やホルモン剤による血液の固まりやすさ、一部の抗がん剤による血管細胞の障害などが重なることで血栓が生じ、その血栓が肺へと飛ぶことで、肺血栓塞栓症を発症します。

長時間の同一姿勢は、飛行機など乗り物に乗る場面だけでなく、寝たきり・入院中・妊娠中の方、避難所生活や車中泊をする人にも見られるリスク因子です。その他、喫煙、肥満、高齢、心疾患、先天的な血液凝固異常なども、肺血栓塞栓症のリスクを高めるものと考えられます。

肺血栓塞栓症の治療方法

薬物療法(抗凝固療法)

血液を固まりにくくする抗凝固薬の点滴や内服を行います。

軽症の場合、外来通院での治療が可能です。

血栓溶解療法

肺動脈の血栓が多く、かつショック状態に陥っている場合には、組織プラスミノーゲン・アクチベーターというお薬で詰まった血栓を早急に溶かします。

血管内治療(血栓破砕術)

心停止するなどの重症例では、カテーテルを用いて血栓を吸い取る治療を行います。

外科的手術

肺動脈の血栓が多い場合など、血栓を直接取り除く手術が必要になることがあります。

手術が必要になった場合には、高次医療機関と連携します。手術後は、当院のリハビリテーションをご利用ください。

下大静脈フィルター留置

血栓が下肢にある場合、腹部の静脈に金属製のフィルターを挿入する治療を行うことがあります。血栓が飛んだ場合も、フィルターによって捉えられるため、肺の塞栓を防ぐことが可能です。

肺血栓塞栓症の入院期間について

ごく軽症であれば外来通院での治療が必要ですが、入院が必要になることが大半です。

重症度、治療法にもよりますが、平均すると1週間程度の入院が必要です。

肺血栓塞栓症を予防するには

肺血栓塞栓症を予防するためには、下肢で血栓が発生しないようにすることが大切になります。

下肢の運動

飛行機に搭乗する場合は、座ったままかかとを上げる・足首を回すといった運動によって、下肢の血液の滞留を防ぎましょう。

寝たきりの方、ギプスで固定をしている方などの場合も、下肢の運動を可能な範囲で行うことで、血栓の予防ができます。

弾性ストッキングの着用

医療用の弾性ストッキングを着用するという方法です。下肢を適度に圧迫し、血液の停滞、血栓を防ぎます。

その他

抗凝固薬を予防的に使用することもあります。

また寝たきりの方などの場合、ベッドの上でふくらはぎを圧迫する機械が用いられることもあります。