- 高血圧症と何が違う?

「肺高血圧症」 - 呼吸をして酸素を体に取り込む、心臓と肺のはたらき

- 肺高血圧症の症状

- 肺高血圧症の原因

- 肺高血圧症の検査方法

- 肺高血圧症は治る?治療方法

- 手術を行った方は

心臓リハビリテーション外来へ

高血圧症と何が違う?

「肺高血圧症」

肺高血圧症とは、心臓から肺へと血液を送る“肺動脈”という血管の血流が低下することで、肺動脈の血圧が高くなる病気です。不足した血流を補おうと心臓が過剰に働くため、心臓、そして肺に負担がかかります。そして心臓と肺の機能障害により、息切れ、倦怠感、足のむくみ、失神、喀血などの症状が現れます。

肺高血圧症とは、心臓から肺へと血液を送る“肺動脈”という血管の血流が低下することで、肺動脈の血圧が高くなる病気です。不足した血流を補おうと心臓が過剰に働くため、心臓、そして肺に負担がかかります。そして心臓と肺の機能障害により、息切れ、倦怠感、足のむくみ、失神、喀血などの症状が現れます。

放置していると命の危険を招く病気であり、以前は予後が良くありませんでしたが、現在は新しい治療法が開発され、予後も改善しています。

呼吸をして酸素を体に取り込む、心臓と肺のはたらき

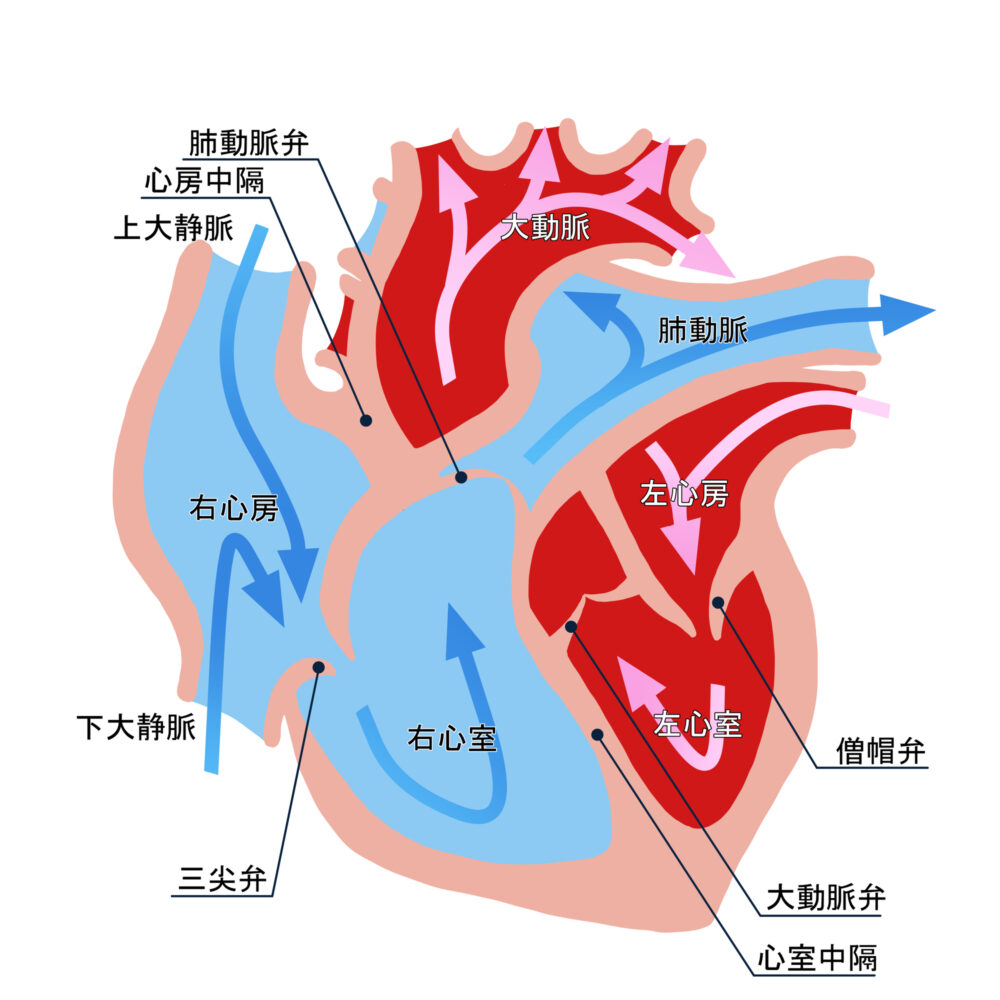

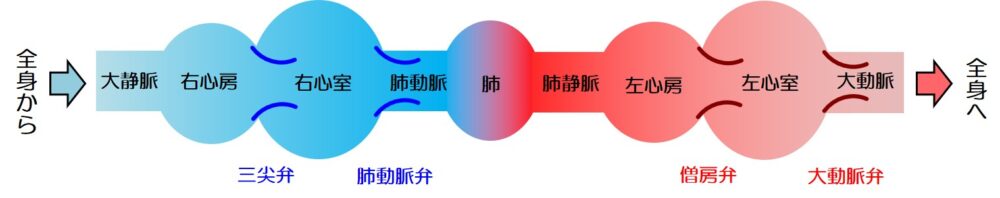

私たちが生きるためには、常に酸素が必要です。肺で得た酸素は、血液に取り込まれ、全身へと運ばれます。そうして運ばれた酸素を受け取ることで、全身の各臓器は正しく機能します。

私たちが生きるためには、常に酸素が必要です。肺で得た酸素は、血液に取り込まれ、全身へと運ばれます。そうして運ばれた酸素を受け取ることで、全身の各臓器は正しく機能します。

肺で空気中の酸素を取り込んだばかりの、酸素を多く有する血液のことを「動脈血」と呼びます。動脈血は、肺静脈を通ってから心臓、そして大動脈を通過し、全身の臓器を巡って「静脈血」として心臓・肺静脈に戻ってきます。静脈血は肺で再び酸素を取り込み(二酸化炭素を放出し)、また動脈血として、先ほどと同じルートを辿り、各臓器に酸素を供給するのです。

このような血液の循環があるために、各臓器は常に新鮮な酸素の供給を受けられます。

肺高血圧症では、心臓と肺のあいだにある肺動脈の血流が悪くなります。一方で全身の臓器は一定以上の酸素を必要としているために、心臓は過剰に働かざるを得ず、血圧の高くなった肺動脈とともに、少しずつ、ダメージが蓄積されていきます。

肺高血圧症の症状

肺高血圧症では、主に以下のような症状が見られます。

- 労作時の息切れ、呼吸困難

- 倦怠感、疲れやすさ

- 胸痛

- 足のむくみ

- 失神、喀血

進行するとどうなる?

重症度別の評価表

Ⅰ度~Ⅳ度の重症度別に、その症状の現れ方をご紹介します。

| Ⅰ度 | 身体活動には制限がない。通常の身体活動における息切れ、呼吸困難、疲労感、胸痛、失神などの症状は現れない。 |

|---|---|

| Ⅱ度 | 身体活動に軽度の制限が生じる。安静時には自覚症状がない一方で、通常の身体活動において、息切れ、呼吸困難、疲労感、胸痛、失神などが起こる。 |

| Ⅲ度 | 身体活動に顕著な制限が生じる。安静時には自覚症状がない一方で、通常の軽度の身体活動において、息切れ、呼吸困難、疲労感、胸痛、失神などが起こる。 |

| Ⅳ度 | すべての身体活動が苦痛となる。右心不全があり、安静時から息切れや呼吸困難、疲労感などが認められる。 |

肺高血圧症の原因

肺高血圧症の原因は、直径0.3mm以下の細い肺動脈において、血管が狭くなることにあります。

血管が狭くなる原因には、以下のようなものが挙げられます。

肺動脈の壁が厚くなり、

狭くなる

膠原病、肝臓病、遺伝、低酸素、薬剤の副作用などが影響すると言われています。

肺動脈に血栓等が付着し、

狭くなる

下肢静脈で生じた血栓が循環し肺動脈内で詰まる肺血栓塞栓症、腫瘍組織が詰まる腫瘍塞栓などによるものです。

肺動脈に痙攣が起こり、

血管が収縮することで

狭くなる

呼吸器疾患に伴う低酸素血症などによる肺塞栓症です。

肺高血圧症の検査方法

肺高血圧症が疑われる場合には、主に以下のような検査を行います。

右心カテーテル検査

局所麻酔の上、首や足の静脈からカテーテルを挿入し、心臓や肺動脈で血圧、血中酸素濃度などを測定します。

肺高血圧症の診断において、もっとも重要となる検査です。

血液検査・尿検査

肺高血圧症の原因疾患の発見、心不全の重症度の評価、薬の副作用の有無の確認などに役立ちます。

動脈血液ガス分析

腕や足の動脈から血液を採取し、血中の酸素・二酸化炭素の濃度を調べます。肺で適切なガス交換ができているかどうか、肺機能の低下の程度を把握するのに役立ちます。

心電図検査

心臓が動く時の電気信号を読み取ります。肺高血圧症に伴う右室肥大による右心の負荷の程度、不整脈の有無が分かります。

呼吸機能検査

マウスピースを咥えてゆっくりと呼吸をしてもらう検査です。肺高血圧症の原因疾患の発見に役立ちます。

胸部レントゲン検査

心不全の有無、心臓・肺動脈の大きさ、肺うっ血の程度、胸水の有無などを把握するのに役立ちます。

肺換気・血流シンチグラム

微量の放射性同位元素(アイソトープ)を吸入または注射し、肺の換気の機能、血流の状態などを調べます。肺塞栓症の有無なども分かります。

心エコー(超音波)検査

心臓の動き、大きさ、血流などを把握するための検査です。肺高血圧症の有無と程度、原因疾患の有無などが分かります。

腹部エコー(超音波)検査

腹部の臓器の状態、血流を観察します。肺高血圧症の原因疾患である門脈圧亢進症や肝硬変の有無が分かります。

下肢静脈エコー(超音波)検査

脚の静脈の状態を観察します。肺塞栓症や慢性血栓塞栓性肺高血圧症の原因となる血栓や瘤の有無が分かります。

胸部CT検査

呼吸器疾患の有無を調べます。肺塞栓症が疑われる場合には、造影剤を使用します。

心臓MRI検査

心臓の大きさ、動きを調べます。右心の状態を詳細に把握することができます。

6分間歩行検査

指先にパルスオキシメーターを装着した状態で6分間歩き、動脈血の酸素濃度、脈拍を測定します。また歩行の際に感じた症状について確認します。

心臓の余力を把握したり、在宅酸素療法の必要性を判断するのに役立ちます。

運動耐容能検査(CPX)

マスクを装着し呼吸時の酸素・二酸化炭素の濃度しつつ、心電図を測定しながら、自転車をこぎます。心臓、肺、身体の筋肉などの状態を総合的に評価する検査です。

肺動脈造影検査

首や足の静脈からカテーテルを挿入し、造影剤を注入した上でレントゲン検査を行います。肺動脈の形態、血栓の有無などが分かります。

慢性血栓塞栓性肺高血圧症の診断をしたり、治療の効果を調べるための検査です。

肺高血圧症は治る?治療方法

薬物治療・在宅酸素療法

肺動脈の血管を拡張する血管拡張薬の使用が中心となります。血管拡張薬にはいくつかの種類があり、必要に応じて選択・組み合わせて使用します。

また、水分・ナトリウムの排出を促すことで血液を下げる利尿薬を併用することもあります。

必要に応じて、在宅酸素療法を行います。

カテーテル治療

肺動脈に血栓が詰まっている場合には、バルーンのついたカテーテルで狭窄した部位を広げるバルーン肺動脈形成術を行います。

外科的治療

場合によっては、肺移植が行われることもあります。

手術が必要になった場合には、高次医療機関と連携します。手術後は、当院のリハビリテーションをご利用ください。

手術を行った方は心臓リハビリテーション外来へ

手術後など、以前の日常生活に戻ることが困難・不安という場合には、心臓リハビリテーションが有効です。

手術後など、以前の日常生活に戻ることが困難・不安という場合には、心臓リハビリテーションが有効です。

当院では、心臓リハビリテーション外来を開設し、患者さんの健康と安心のためのサポートを行っております。お一人おひとりに合った適切な運動、生活プログラムを作成いたしますので、ご安心ください。

医師、看護師、理学療法士、栄養士、ソーシャルワーカー、介護士・介護福祉士などが連携したチーム医療を提供します。