- 片脚立ちで靴下がはけない・家の中で躓いたり滑ったりする

- 他にもこんな症状はありませんか?

- なぜロコモティブシンドロームになるの?主な原因とは

- ロコモティブシンドロームの予防方法

- ロコモティブシンドロームの治療方法(ロコトレ)

- 当院の運動リハビリテーションをご利用ください

片脚立ちで靴下がはけない・家の中で躓いたり滑ったりする

それはロコモティブシンドロームかも…

ロコモティブシンドローム(運動器症候群)とは、運動器の衰えを原因として、歩く等の移動機能が低下し、要介護状態、または近い将来に介護が必要になる可能性の高い状態を指します。

ロコモティブシンドローム(運動器症候群)とは、運動器の衰えを原因として、歩く等の移動機能が低下し、要介護状態、または近い将来に介護が必要になる可能性の高い状態を指します。

移動機能とは具体的に、立ち座り・歩行・階段の上り下りのことを意味しますが、片足立ちで靴下がはけない・家の中で躓いたり滑ったりするといった場合にも、ロコモティブシンドロームが疑われます。

ロコモティブシンドロームは、メタボリックシンドローム、認知症とともに、健康寿命の短縮や寝たきりの原因となりやすい因子です。早期に医療が介入することで、ロコモティブシンドロームの進行を食い止めたり、遅らせたりすることが可能ですので、気になる方はぜひ一度当院にご相談ください。

他にもこんな症状はありませんか?

以下のような症状がある場合には、ロコモティブシンドロームが疑われます

- 立ち座りの際に必ず手をつく、手すりを持つ

- 信号が青のうちに横断歩道を渡り切れない

- 15分以上続けて歩くことができない(休み休み歩く)

- 階段の上り下りが辛い、手すりがないと難しい

- 小さな段差に躓く、段差のないところで躓く

- 買い物などで、2kg程度の荷物を持って帰宅することが難しい

- 料理や洗濯、掃除などの家事でできないことが増えてきた

なぜロコモティブシンドロームになるの?主な原因とは

ロコモティブシンドロームの原因は、運動器の衰えです。そして運動器の衰えは、運動器の疾患、運動器の機能不全によって進行します。

運動器の疾患

変形性膝関節症・変形性脊椎症・脊柱管狭窄症・関節リウマチなどに伴う痛みや痺れ、可動域の減少、筋力低下、骨粗しょう症による骨折などを原因として、筋力や柔軟性、バランス能力などが低下します。

運動器の機能不全

加齢、運動不足、閉じこもり、病気療養などによる筋力や柔軟性、バランス能力の低下、反応の遅れ、運動速度の低下などが運動器の機能不全に該当します。

ロコモティブシンドロームの予防方法

ロコモティブシンドロームの予防のためには、まず大前提としてロコモティブシンドロームの危険性を把握する必要があります。対策をせずにいると移動機能が低下し、肉体的な衰え、社会的活動の減少、さらには意欲の低下などに繋がり、その先には要介護状態、寝たきりなどがあることを理解することが大切です。

その上で、具体的な予防として、タンパク質をはじめとする十分な栄養の摂取、適度かつ継続的な運動を行います。また肥満の方は、食事・運動に気をつけて適正体重までの減量を図りましょう。

若いうちからの運動習慣が大事です

ロコモティブシンドロームの多くは、60代や70代で見つかります。そのため予防という意味では、40代や50代から取り組みが重要となります。40代や50代というのは、体の衰えを自覚しやすい時期でもあります。そういった時に「もう歳だから仕方ない」と考えるのか、「予防のために体を鍛えよう」と思うのかが、大きな分かれ道となります。

ロコモティブシンドロームの多くは、60代や70代で見つかります。そのため予防という意味では、40代や50代から取り組みが重要となります。40代や50代というのは、体の衰えを自覚しやすい時期でもあります。そういった時に「もう歳だから仕方ない」と考えるのか、「予防のために体を鍛えよう」と思うのかが、大きな分かれ道となります。

とはいっても、スポーツジムで重いダンベルを持ち上げたり、倒れるくらい走り込んだりする必要はありません。リハビリ施設や自宅でできる簡単な筋力トレーニング、散歩や買い物を兼ねたウォーキングなどでも、ロコモティブシンドロームを予防する運動は可能です。

こういった運動習慣が20代や30代から開始できれば理想的ですが、大切なのは「気づいた時に始められるか」ということです。「歳だから」「今さら…」とは考えず、ぜひ一度、当院にご相談ください。

ロコモティブシンドロームの治療方法(ロコトレ)

ロコモティブシンドロームの治療では、足腰の筋力アップ、バランス能力の改善を目指します。

運動機能がどの程度あるかによって強度も変わってきます。ここでは、もっとも基本的なトレーニング(ロコトレ)である片脚立ちとスクワットをご紹介します。

※室内で行う場合、靴下だけ履いた状態、スリッパを履いた状態だと滑りやすく、転倒の原因となります。裸足、または室内用シューズを履いた状態で行ってください。

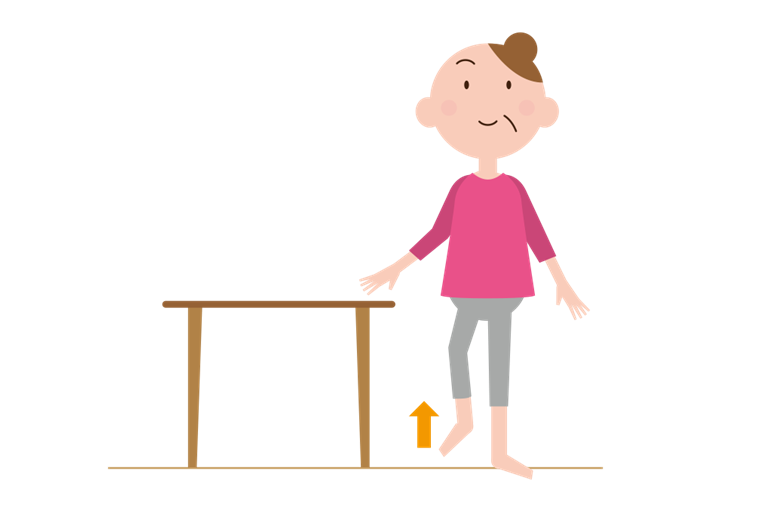

片脚立ち

- 壁や柱、重く動かない家具などの近くに立ちます。

- 右手を、壁や柱、家具などにつきます。

- 右足を少し浮かせ、その状態を1分保ちます。高く上げる必要はありません。

- 今度は左手をつき、左足を同様に1分間、少し浮かせます。

- 両足それぞれ、1日3セットを行います。

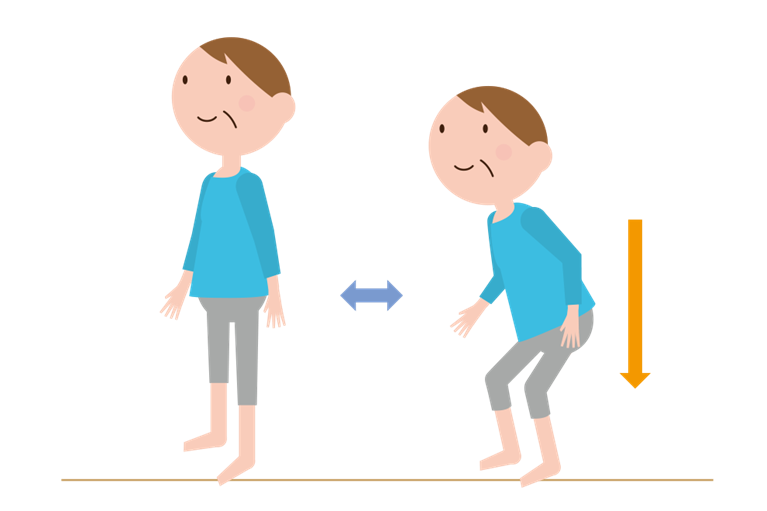

スクワット

- 立った状態で、肩幅より少し広めに両脚を開きます。つま先は、約30°開きます。

- 膝が前方に突き出さないように、お尻を下げます。

- 膝を伸ばし、もとの立った状態に戻ります。

- 5回を1セットとし、1日3セット行います。

※お尻を落とせない・上げられない・転びそうになる方は、しっかりとした椅子やソファから立ち座りを繰り返すことで、スクワット運動ができます。

当院の運動リハビリテーションをご利用ください

上記の片脚立ち、スクワットは治療のほんの1例です。

当院では、お体や運動器の状態などに合わせたリハビリテーションを行っておりますので、ロコモティブシンドロームかもしれないと感じる方はぜひ一度ご相談ください。

医師の指導のもと、理学療法士が患者さん1人ひとりに合ったリハビリテーションを行って参ります。